事件の概要と経緯

2003年、福岡市の公立小学校で当時46歳の男性教諭が、担任する小学4年生の男子児童(9歳)に対し人種差別的ないじめ・虐待を行ったとされる事件が発生しました。児童の母親によれば、その子の曾祖父がアメリカ人であることを教師が知った直後から嫌がらせが始まったといいます。教諭は4年3組の担任として着任直後の4月18日、問題行動のあった児童をたしなめるため右手の甲で頬を一度平手打ちしています。これは事実であり教諭も当初から「体罰」として認めていました。しかし、家庭訪問(5月12日)後に状況が一変します。児童の母親は5月30日に学校へ抗議し、「家庭訪問の際に教師から差別的な発言を受けた」「翌日以降も教諭が息子に体罰を繰り返している」と校長へ訴えました。

学校側は事態を重く見て、他の教師を授業に同席させ教諭の行動を監視し始めます。教諭自身も6月9日には児童に謝罪し、翌6月17日には児童の両親に「体罰を通り越して、いじめていました」と謝罪しています。しかし両親の怒りは収まらず、6月20日の夜に再度学校へ押しかけ「教師が監視の目を盗んで虐待している」と抗議、担任交代を要求しました。学校はついに6月23日、4年3組の保護者会を開き「教諭によるいじめの事実」を認めて担任を別の教師に交代させる措置をとります。

この時点で、学校内の対応は「教師が児童をいじめた」という前提で進んでいました。6月27日付の朝日新聞(西部本社版)は「小学校教諭が小4児童をいじめ」と大きく報道し、児童側の訴える差別的いじめの内容が世間に知れ渡ります。福岡市教育委員会も調査に乗り出し、7月2日以降教諭への事情聴取を計8回実施、またクラスの児童28名にアンケート調査を行いました。その結果、市教委は8月22日付でこの男性教諭を停職6か月の懲戒処分とします。これは全国で初めて教育委員会が「教師によるいじめ」を公式に認定したケースとなり、当時大きな注目を集めました。

一方、児童の体調にも変化が現れました。児童は9月に久留米大学病院で診察を受け「心因反応・抑うつ反応」と診断され通学停止と投薬治療が指示されます。10月2日には主治医が児童をPTSD(心的外傷後ストレス障害)と診断しました。児童は10月14日から翌年4月まで精神科病棟に入院(ただし週末は外泊し学校でサッカーをすることも許可)される事態となります。こうした流れの中、児童の両親は10月8日に福岡市(学校設置者)と教諭本人を相手取り「いじめによるPTSDで長期入院を余儀なくされた」として約1,300万円の損害賠償を求める民事訴訟を起こしました(のち請求額は約5,800万円に増額)。事件は学校内の問題から法廷闘争へと発展し、世間の耳目を集める社会事件へと拡大したのです。

冤罪が生まれた経緯

結果的にこの「殺人教師事件」は冤罪(誤った非難)であったとされています。では、どのようにして事実でない「いじめ」「虐待」が仕立て上げられていったのでしょうか。その経緯を振り返ると、いくつかの問題点が浮かび上がります。

まず証言と証拠の偏りです。児童とその両親が主張したいじめの内容は苛烈なもので、「ほぼ毎日、怪我をするほどの暴力を受けた」「『死に方教えたろうか(死に方を教えてやろうか)』と自殺を強要された」「髪の色を嘲笑され『アメリカ人』『赤毛』と差別発言を浴びせられた」等、耳を疑うものでした。しかし、それを裏付ける客観的証拠は乏しく、クラスメイトや他の教職員で教師の虐待現場を目撃した者は一人もいなかったのです。教育委員会によるアンケートでも、他の児童が深刻ないじめを確認したという証言は得られませんでした。にもかかわらず、学校側は児童側の訴えを鵜呑みにする形で迅速に教諭を交代させ、さらに市教委も懲戒処分に踏み切っています。この初期対応の早さと一方的な判断が、後に冤罪を生む温床となりました。

次に取り調べ・調査の問題です。市教委による教諭への事情聴取は8回にも及びましたが、その過程で教諭は精神的に追い詰められていきました。教諭は一度体罰をした事実(平手打ち)こそ認めていたものの、差別発言や執拗ないじめについては身に覚えがないものでした。しかし周囲から「早く非を認めて事態を収めるように」と圧力がかかり、教諭は保護者会など公の場で不本意ながら「いじめていました」と謝罪してしまいます。実際には謝罪の言葉はその場しのぎのもので、本心では否定していたにもかかわらず、こうした“自白”めいた発言だけが独り歩きしました。週刊誌はそれを捉え「市教委公認の嘘つき教師」とまで教諭を非難しています。取り調べや調査が追及型・誘導型になれば、当事者は事実でないことでも謝罪せざるを得ない状況に追い込まれがちです。その危うさが本件でも露呈したといえるでしょう。

さらに専門家の診断についても疑問が残りました。児童を診察した医師は、児童や両親の訴えをもとにPTSDと診断しましたが、その後の裁判で第三者の専門家から「事実関係の確認が不十分で、PTSD診断は誤診の可能性が高い」と指摘されています。実際、PTSDであれば「学校(トラウマの現場)を強く避ける」のが通常ですが、児童は入院中の週末に学校でサッカーをして遊んでいたことが確認されており、診断との矛盾が指摘されました。こうした状況証拠から次第に「本当にそこまでひどいいじめがあったのか?」という疑問が周囲でも囁かれ始めたのです。

報道のあり方と社会的影響

この事件が冤罪へと突き進んでしまった背景には、当時のマスメディアの報道のあり方も大きく影響しています。当時、学校現場では「モンスターペアレント」と呼ばれる過剰に学校へ要求を突きつける保護者が社会問題化し始めた時期でしたが、一方で児童虐待や体罰への世間の目も厳しく、教師によるいじめが公的に認定された本件は格好のニュース材料となりました。

朝日新聞西部本社は先述のとおり6月末にこの問題をスクープしましたが、記事の内容は児童の母親の証言を軸に「教師が人種差別的ないじめをしている」というセンセーショナルなものでした。この報道を皮切りに各メディアがこぞって小学校に押しかけ、取材合戦となります。10月には週刊文春が「『死に方教えたろうか』と教え子を恫喝した『殺人教師』」と衝撃的な見出しで続報を出し、ついに教諭は「史上最悪の殺人教師」とまで呼ばれるようになりました。教諭の実名や顔写真も公開され、ワイドショーでも連日 “悪魔のような教師” として糾弾される日々が続いたのです。

報道による印象操作と社会的影響は深刻でした。メディアで悪人扱いされた教諭は一時「生きていけない」と自殺すら考える追い詰められた状態に陥りました。逆に「被害児童」を擁護する世論は過熱し、インターネット上でも教師や学校への非難が渦巻きました。当の小学校では、度重なる取材攻勢や報道内容にさらされた児童たちの中から体調を崩す者も出て、急遽スクールカウンセラーを配置する事態になりました。しかし、そうした集団ヒステリー的な熱狂も長くは続きません。先述のように「証拠が乏しい」という疑念が一部メディアで報じられると、報道合戦は次第に下火になっていきました。10月中旬には日本テレビ系「ザ・ワイド」やテレビ朝日「スーパーモーニング」といった情報番組が「他の児童や保護者の証言では壮絶ないじめの事実は確認できない」と指摘しはじめ、その頃からようやく教諭側の言い分にも耳を傾ける論調が現れたのです。

本件は、メディアが一方向の情報に飛びつきセンセーショナルに報じた典型例でした。結果として「善悪の構図」を単純化しすぎた報道が、冤罪を深刻化させたと言えます。のちにこの事件を取材したジャーナリストの福田ますみ氏も「裏付け取材を十分行っていれば、当初のような一方的報道にはならなかったはずだ」とメディアの対応を批判しています。

裁判と司法上の問題点

児童側と教諭側の主張が真っ向から対立する中、舞台は法廷へと移りました。民事裁判では原告(児童と両親)側に550名にも及ぶ弁護士団が結成され、被告である教諭個人と福岡市に挑みました。一方、当初教諭側は代理人弁護士を見つけられず初公判で答弁すらできない事態となりました。後に地元の弁護士2名が手を差し伸べ、教諭の代理人となって訴訟に臨みますが、まさに圧倒的なリソースの不均衡の中での戦いでした。

証拠の採否と立証という点でも課題が浮かび上がりました。原告側は児童本人や母親の証言、医師の診断書、そして学校側が認定した処分理由(いじめの事実)などを拠り所にしました。一方、被告側(教諭および福岡市)は、他の児童や関係者の証言、医学専門家の意見書(PTSD診断の疑問点を示すもの)などを提示し反論しました。2006年7月に言い渡された一審・福岡地裁判決は、原告の主張するような「毎日のように怪我を負わせる激しい体罰」や「差別・自殺強要発言」は認められないと判断しました。ただし、教諭が家庭訪問翌日から週に数回行っていたとされる「アンパンマンの刑・ミッキーマウスの刑」(児童への軽い平手打ちやいたずらじみた叩き)や「授業中に『アメリカ人』『髪が赤い』と言及した発言」「児童のランドセルをゴミ箱に入れた行為」については事実と認定し、「相当軽微」ながら不法行為に当たるとしました。その上で福岡市に対し220万円の賠償支払いを命じ、児童側のその他の請求は棄却されます。つまり「教師による常軌を逸した虐待」は立証されなかったものの、教師側にも一部落ち度があったとの判決でした。

児童側はこの判決を不服として即日控訴し、賠償請求額を約5,400万円に減額した上で争いを続けました。しかし二審の福岡高裁でも2008年11月、一審と同様の事実認定に基づき、市の責任を認め賠償額を330万円に増額する判決が下されます。原告・被告ともに上告を断念し、この高裁判決が民事訴訟として確定しました。

裁判の中で注目すべきは、原告側が控訴審で教諭本人に対する請求を取り下げた点です。児童本人の証言を引き出すため、「教諭が関与しないなら証言に応じる」という方針を原告側がとり、教諭個人を訴訟から外して市のみを相手に戦うという異例の展開となりました。これにより教諭個人に対する請求棄却が確定し、表向き教諭は“無罪”となったのですが、教諭側弁護士は「潔白を主張して争っている本人を排除するのは正義に反する」と批判しています。裁判戦略とはいえ、真相究明の場から肝心の当事者を締め出す形となったことは司法手続きの課題として指摘できるでしょう。

最終的に、冤罪が公式に晴らされたのはそれからさらに数年後のことでした。教諭は懲戒処分の取消しを求め行政上の不服申し立ても続けており、民事裁判終結後に再開した市人事委員会の審理の結果、2013年1月になって「いじめの事実は認められない」として停職処分の全てを取り消す裁決が下されたのです。福岡市教育委員会もこの裁決を受け入れ、不当懲戒を正式に撤回しましたj。つまり行政的にも「教師によるいじめは無かった」と認められたことになり、教諭は実に10年越しで名誉回復を果たしたのでした。

この事件から浮かび上る司法上の問題点は、一度貼られたレッテルを剥がすことの困難さです。裁判所ですら、教育委員会が事実認定を争わなかった一部の行為については「あったもの」として判決を下しました。しかしその前提とした事実が後に行政判断で覆るという、異例の展開になっています。本来であれば慎重に検証されるべき証拠が、早い段階で固定化されてしまうと、後から「実は事実ではなかった」と訂正するのは極めてハードルが高いのです。この点は冤罪一般にも通じる、司法制度上の大きな教訓と言えるでしょう。

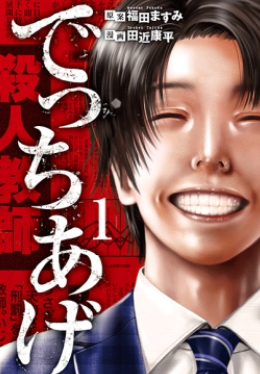

映画『でっちあげ』が描く事件

この福岡「殺人教師」冤罪事件は、その後ノンフィクション作家・福田ますみ氏による綿密な取材記録『でっちあげ 福岡「殺人教師」事件の真相』にまとめられ、第6回新潮ドキュメント賞を受賞しました。さらに2025年には鬼才・三池崇史監督の手によって映画化され、『でっちあげ ~殺人教師と呼ばれた男』というタイトルで公開されています。映画は原作ルポをベースにしつつ、「真実とは何か?」を観客に問いかける社会派サスペンスとなっています。

物語の骨子は実際の事件と同じです。2003年、ある小学校教師(薮下誠一:綾野剛)が特定の児童への体罰・いじめを保護者(氷室律子:柴咲コウ)に告発され、週刊誌記者の執拗な実名報道によって瞬く間に世間の標的となります。過激な見出しに社会は震撼し、教師は停職処分・周囲からの裏切りで日常が崩壊していきます。一方で母親(律子)を支援する声は大きく、550人もの弁護士団まで結成されて前代未聞の大訴訟に発展します。誰もが母親側の主張が真実だと信じ込む中、法廷で教師・薮下は「すべて事実無根のでっちあげだ」と完全否認し、真実をかけた闘いが繰り広げられる…というストーリーです。

映画では実名は用いられず、人名や地名は架空のものに置き換えられています(実際の事件は福岡市で起きましたが、映画中では別の都市名になっています)。また細部ではフィクション上の脚色もあります。たとえば教諭側の弁護士は現実には2名いましたが、映画では小林薫さん演じる一人の弁護士(湯上谷)に集約されています。教諭の家族描写なども映画独自の創作シーンが含まれています。しかし全体としては原作および事実の流れに忠実で、綾野剛さんと柴咲コウさんという実力派俳優の緊張感あふれる演技によって、当事者たちの極限状況がリアルに再現されています。

三池崇史監督はこの映画化にあたり「単に実話をなぞるのではなく、誰が語るかで真実は変わることを描きたかった」と語っています。実際、映画の冒頭では教師が家庭訪問先で差別的言動から次第に狂暴化する様子が描かれますが、それがどこまで事実なのか観客は疑問を抱くよう仕組まれています。物語後半で明かされる教師視点の真実と齟齬があることで、「何が真実か」は見る者に委ねられる構成になっているのです。映画『でっちあげ』はエンターテインメントであると同時に、報道被害や冤罪の怖さを観客に突き付ける作品となっています。「男は『殺人教師』か、それとも……。」というキャッチコピーが示す通り、観る側も固定観念に囚われず真実を見極める難しさを味わうことでしょう。

おわりに:冤罪の恐ろしさと教訓

福岡「殺人教師」事件は、一人の教師がいかにして“モンスター”に仕立て上げられ、その人生を狂わされたかを物語る生々しい教訓でした。筆者も取材資料や裁判記録を読み、その過程に戦慄を覚えました。確かに体罰は許されない行為です。しかし、それがどんな小さな火種であっても、周囲の思い込みやメディアの過熱によって無実の人をも焼き尽くす業火に変貌し得るのだと痛感します。福田ますみ氏は本事件を総括して、次のように述べています。

「子供は善、教師は悪という単純な二元論的思考に凝り固まった人権派弁護士、保護者の無理難題を拒否できない学校現場や教育委員会、軽い体罰でもすぐに騒いで教師を悪者にするマスコミ、弁護士の話を鵜呑みにして、かわいそうな被害者を救うヒロイズムに酔った精神科医。そして、クレーマーと化した保護者。結局、彼らが寄ってたかって川上を、“史上最悪の殺人教師”にでっちあげたというのが真相であろう。言い換えれば、バイアスのかかった一方的な情報が人々を思考停止に陥らせ、集団ヒステリーを煽った挙げ句、無辜の人間を血祭りに上げたのである。」

まさに、本事件は「事実は小説より奇なり」という言葉を地で行くものでした。誰もが「正義の味方」を気取っていたかもしれません。しかしその実態は、思い込みによる集団ヒステリーが善良な一個人を社会的に抹殺しかけた“悪夢”だったのです。冤罪の恐ろしさは、私たち誰もが加害者にも被害者にもなり得る点にあります。学校・教育現場で起きた事件ではありましたが、そこで浮き彫りになった問題は報道の在り方、司法の制度、そして私たち社会全体の在り方そのものを問いかけています。

この事件から得られる最大の教訓は、「情報をうのみにしない」ことと「冷静な検証」の大切さでしょう。最初の訴えに真実が含まれているかどうか、公平な目で多角的に事実確認する姿勢がどれほど重要か。本件ではそれが欠けていたがゆえに、10年もの長きにわたり一人の人生が翻弄されました。冤罪を生まないために、そして万一起きてしまった冤罪をただちに正すために、メディア関係者はもちろん、私たち一般市民も含めて偏った情報に流されない冷静さと事実を重んじる姿勢を持たねばならないと強く感じます。

平穏な日常がある日突然崩れ去る怖さ、無実を訴えても誰にも信じてもらえない絶望感――本事件が残したものは非常に重いですが、決して他人事ではありません。教師と生徒、親と学校という関係性に限らず、冤罪はどこにでも起こり得ます。この福岡のケースを風化させず語り継ぐことで、冤罪の怖さと教訓を一人でも多くの人に知ってもらい、未来の悲劇を防ぐ一助になればと切に願っています。

コメント