I. はじめに

1986年3月19日に福井市で発生した女子中学生殺人事件では、捜査が難航する中、約1年後に前川彰司氏が逮捕・起訴されました。彼は逮捕直後から一貫して無罪を主張し続けたにもかかわらず、控訴審で逆転有罪となり、約7年間服役するという不条理な経験を強いられました。逮捕から38年という長い歳月を経て、2度目の再審請求が認められ、彼の冤罪が確定的なものとなる可能性が極めて高まっています。

II. 福井女子中学生殺人事件の概要

事件発生と初期捜査

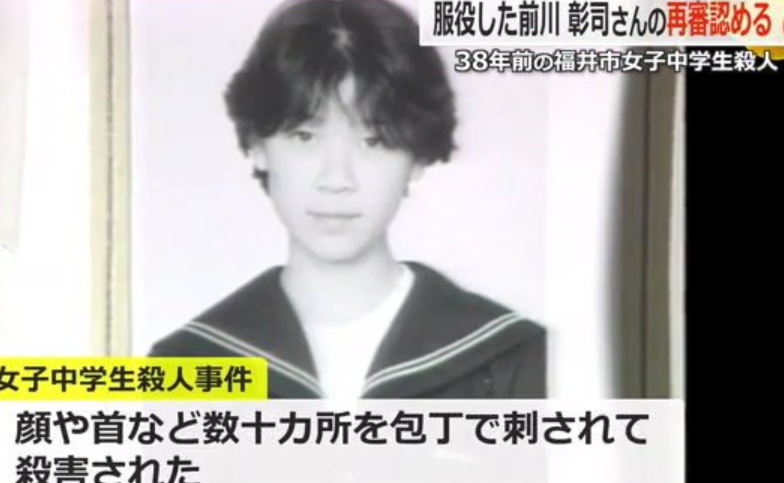

事件は1986年3月19日、福井県福井市内の市営住宅で発生しました。被害者は、中学校の卒業式を終えたばかりの当時中学3年生の女子生徒で、その日の夜に自宅で一人でいたところを何者かに殺害されました。犯行は極めて残虐であり、被害者は灰皿で殴られ、電気コードで絞殺された上、こたつ布団で顔を覆われ、さらに2本の包丁で50箇所以上も刺されるという凄惨なものでした。事件発生後、警察は当初、被害者と関係のあった不良グループによるリンチ事件として捜査を進めました。しかし、有力な情報や手がかりが得られず、捜査は長期にわたり難航しました。

前川彰司氏の逮捕と起訴

事件発生から約1年後の1987年3月29日、当時21歳だった前川彰司氏が殺人の疑いで逮捕され、同年7月に起訴されました。前川氏逮捕の直接的な根拠となったのは、別の事件で逮捕された暴力団組員Aの供述でした。警察はこの供述を信用し、捜査を進めることになったとされています。前川氏は逮捕直後から一貫して無罪を主張し続けましたが、供述調書の作成過程では警察による長時間の強要的な取り調べや暴力があったとされています。

III. 裁判の経過と冤罪の形成

第一審:無罪判決の理由

1990年9月26日、福井地方裁判所は前川氏に無罪判決を言い渡しました。福井地裁は、前川氏を犯人とする物的な証拠や目撃者が存在しないこと、また具体的な犯行を明らかにする証拠もないことを認定しました。特に、前川氏を「犯人」とする関係者の供述については、「変遷があり、その核心部分に確実な裏付けもなく信用できない」と判断し、その証拠能力を明確に否定しました。この判断は、客観的証拠の欠如と供述の不安定性を重視したものでした。

控訴審:逆転有罪判決とその根拠

検察側はこの無罪判決を不服として控訴しました。名古屋高等裁判所金沢支部は、1995年2月9日、第一審判決を破棄し、前川氏に懲役7年の逆転有罪判決を言い渡しました。控訴審は、第一審で信用性が否定された関係者供述について、「大筋で一致する」として信用性を認め、これを唯一の根拠として有罪を認定しました。この判断は、第一審とは対照的に、供述の「大筋の一致」という曖昧な基準で信用性を認めたもので、物的証拠の欠如を看過した形となりました。

最高裁での有罪確定と服役

前川氏は最高裁判所に上告しましたが、棄却され、1997年11月に懲役7年の有罪判決が確定しました。この確定判決により、前川氏は約7年間服役することとなりました。彼は服役中も、そして刑期を終えた後も、一貫して自身の無罪を訴え続けました。

Table 1: 福井女子中学生殺人事件 裁判経過の要約

| 項目 | 内容 | 関連情報 |

| 事件発生日 | 1986年3月19日 | 福井市内の市営住宅で女子中学生が殺害 |

| 前川氏逮捕日 | 1987年3月29日 | 事件発生から約1年後、暴力団組員の供述に基づき逮捕 |

| 第一審判決 | 1990年9月26日、福井地方裁判所:無罪 | 物的証拠・目撃者なし、関係者供述は「変遷があり信用できない」と判断 |

| 控訴審判決 | 1995年2月9日、名古屋高等裁判所金沢支部:逆転有罪(懲役7年) | 関係者供述を「大筋で一致」として信用性を認め有罪認定 |

| 最高裁確定日 | 1997年11月 | 上告棄却により有罪判決が確定 |

| 服役期間 | 約7年間 | 確定判決に基づき服役 |

| 第1次再審請求 | 2004年7月申立て | 刑期終了後、無罪を晴らすため請求 |

| 第1次再審開始決定 | 2011年11月30日、名古屋高裁金沢支部 | 関係者供述の「信用性は脆弱」と判断 |

| 第1次再審開始決定取消 | 2013年3月6日、名古屋高等裁判所 | 検察の異議申し立てにより取り消し、最高裁も特別抗告棄却 |

| 第2次再審請求 | 2022年10月14日申立て | 新たな科学的鑑定と証拠開示を経て請求 |

| 第2次再審開始決定 | 2024年10月23日、名古屋高裁金沢支部 | 捜査機関の不当な働きかけを指摘、新証拠は「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」と判断。検察は異議申し立てを断念し確定 |

福井女子中学生殺人事件は、発生から再審開始決定まで38年という極めて長い期間を要しており、その間に複数の裁判段階と再審請求が繰り返されるという、非常に複雑な経緯を辿っています。

IV. 再審請求の経緯と新証拠の出現

第1次再審請求とその顛末

2003年に刑期を終えた前川氏は、翌2004年7月、自らの無罪を晴らすべく、名古屋高裁金沢支部に裁判のやり直し(第1次再審請求)を申し立てました。再審請求審の過程で、関係者らの供述調書の一部などが開示された結果、確定審では十分に検証されなかった関係者供述の著しい変遷がより一層明らかになりました。これらの新事実を踏まえ、名古屋高裁金沢支部は2011年11月30日、「関係者の供述の信用性は脆弱」であると判断し、再審開始を決定しました。

しかし、検察側はこの再審開始決定に対して異議申し立て(即時抗告に代わるもの)を行いました。これを受け、名古屋高等裁判所は2013年3月6日、新証拠はいずれも旧証拠の証明力を減殺しないとして、再審開始決定を取り消しました。前川氏側は最高裁に特別抗告しましたが、2014年12月10日に棄却され、1度目の再審開始は実現に至りませんでした。この再審開始決定から取り消しまで約13年を要し、前川氏の救済はさらに遠のきました。

第2次再審請求と画期的な証拠開示

2022年10月14日、前川氏は諦めることなく、第2次再審請求を名古屋高裁金沢支部に申し立てました。この第2次再審請求において、弁護団は新たな科学的・心理学的鑑定を新証拠として提出しました。具体的には、以下の鑑定が含まれます。

供述心理鑑定: 確定審で有罪の根拠とされた関係者供述の信用性を弾劾するもので、供述が客観的事実と矛盾する点や、供述者が知り得ない内容を含んでいる点などを指摘し、供述の信用性が著しく低いと結論づけました。

精神医学鑑定: 確定審が認定した犯行態様(シンナー乱用による幻覚・妄想下での犯行)を弾劾し、前川氏の供述が自由意思に基づかず、捜査機関による誘導尋問の影響を強く受けていた可能性を指摘しました。

ルミノール鑑定: 確定審が認定した行動経過(血をつけた状態で車に乗り複数箇所を移動した)を弾劾するもので、被害者の衣服から血痕反応がないことを示し、検察側の主張と矛盾する結果を提示しました。

さらに画期的だったのは、三者協議において弁護団が証拠開示を求めた結果、裁判所の訴訟指揮により、警察保管の捜査報告メモを含む計287点もの証拠が新たに開示されたことです。これらの新たに開示された証拠からは、捜査機関自身も関係者の供述に疑義を抱いていたことや、関係者が供述する事件関与の日付が実際の事件日と異なっていたことなどが明らかになりました。これらの新証拠と、確定審の第一審と控訴審で供述を変遷させた関係者の証人尋問の結果を踏まえ、名古屋高裁金沢支部は2024年10月23日、2度目の再審開始決定を下しました。裁判所は決定の中で、「捜査機関が関係者に不当な働きかけを行い、うその供述が形成された疑いが払拭できず信用できない。新証拠は無罪を言い渡すべき明らかな証拠といえる」とまで言及し、捜査機関の不当性を強く批判しました。検察はこの再審開始決定に対する異議申し立てを断念したため、再審開始が確定しました。これは極めて異例のことであり、事実上、前川氏の無罪が認められたに等しい状況です。

287点もの新証拠が第2次再審請求で初めて開示されたという事実は、確定審や第1次再審請求時にこれらの証拠が適切に開示されていなかったことを明確に示しています。これは、日本の刑事訴訟法における証拠開示制度の不備、特に「確定審で提出されなかった証拠の開示」に関する明確なルールの欠如が、冤罪救済を著しく遅らせる主要な原因となっていることを示唆しています。また、供述心理鑑定、精神医学鑑定、ルミノール鑑定といった現代科学に基づく専門鑑定が、従来の供述証拠の信用性を根本から揺るがし、再審開始決定の決定打となったことは、捜査段階および裁判段階における科学的証拠の重要性と、その適切な評価体制の必要性を強く訴えています。

V. 前川彰司氏が冤罪被害にあってしまった原因の考察

供述証拠の脆弱性と捜査機関の不当な働きかけ

前川氏の有罪判決の唯一の根拠は、暴力団組員Aとその関係者の供述でした。しかし、これらの供述は、第一審で「変遷があり、信用できない」とされた通り、一貫性がなく、不自然な変遷を重ねていました。第2次再審で開示された証拠、特に捜査機関の内部メモからは、捜査機関自身もこれらの関係者の供述に疑義を抱いていたことが明らかになりました。さらに、再審開始決定では、捜査機関がこれらの関係者に「不当な働きかけを行い、うその供述が形成された疑い」が払拭できないとまで指摘されました。前川氏自身も、再審公判を前にしたインタビューで「警察や検察がうそを見抜けなかったのが一番の原因」と指摘しており、薬物やアルコールの問題を抱える人物の供述の真偽を判断する能力が捜査機関に求められると訴えています。

物的証拠の欠如と科学的鑑定の軽視

第一審の無罪判決が明確に指摘した通り、前川氏を犯人とする決定的な物的証拠は事件現場から一切発見されませんでした。有罪の根拠となった供述では、前川氏が犯行後に血まみれになったとされていましたが、実際に使用されたとされる車内から血痕は発見されず、また犯行状況(被害者がこたつ布団で覆われていた)から、犯人の衣服に大量の血痕が付着する可能性も低いと科学的に評価されました。血まみれの衣服そのものも、供述の変遷にもかかわらず、最終的に発見されることはありませんでした。第2次再審で提出されたルミノール鑑定が、被害者の衣服に血痕反応がないことを示したことは、当初の捜査における科学的証拠の評価の甘さ、あるいは供述に合わない科学的知見の軽視を示唆しています。

捜査機関の「決めつけ」と予断

捜査が難航する中で、警察は別の事件で逮捕された暴力団組員の曖昧な供述を安易に信用し、前川氏を犯人と「決めつけて」捜査を進めた経緯が示唆されています。物的証拠がほとんどないにもかかわらず、起訴に踏み切ったことは、この「決めつけ」の強さを物語っています。第2次再審で開示された捜査報告メモにより、捜査機関自身が関係者の供述に疑義を抱いていたことが明らかになったにもかかわらず、最終的に有罪へと導いたことは、一度「犯人」と定めた人物に対する「決めつけ」や「予断」が、その後の捜査や判断に大きな影響を与えたことを示唆します。これは、袴田事件やパソコン遠隔操作事件など、他の日本の冤罪事件でも共通して指摘される問題であり、捜査機関の「確信」が客観的証拠の欠如を補うかのように機能してしまう危険性を示しています。

再審制度の構造的欠陥

第1次再審で一度は再審開始決定が出されたにもかかわらず、検察官の異議申し立てによりその決定が取り消され、救済が著しく遅れたことは、日本の再審制度の構造的欠陥を最も明確に露呈しました。現行法には「確定審で提出されなかった証拠の開示」に関する明確なルールがないため、弁護側が新たな証拠を得るまでに膨大な時間と労力を要し、これが再審手続きの長期化に拍車をかけました。これらの制度的欠陥が複合的に作用し、前川氏の冤罪救済を逮捕から約38年、有罪判決確定から長期にわたる苦難へと追い込む主要因となりました。

VI. 刑事司法制度への影響と再審法改正の必要性

福井事件が示す日本の刑事司法の課題

福井女子中学生殺人事件における前川彰司氏の冤罪は、捜査段階における供述偏重、物的証拠の軽視、捜査機関の予断と「決めつけ」、そして裁判段階における証拠評価の矛盾、さらには冤罪救済を阻む再審制度の硬直性といった、日本の刑事司法制度が抱える多層的かつ根深い課題を浮き彫りにしました。特に、「無罪推定の原則」が形骸化し、一度逮捕・起訴された被疑者が「犯人」と見なされがちな傾向が、本事件を通じて改めて強く認識されました。

再審法改正に向けた議論と具体的な提言

前川彰司事件の長期化と、その過程で露呈した制度的欠陥は、再審法改正の必要性を強く訴える決定的な根拠となっています。日本弁護士連合会や刑事訴訟法を専門とする大阪大学の水谷憲司教授などの専門家は、冤罪救済を阻む現行法を見直し、公正かつ迅速な救済を実現するための抜本的な法改正を強く求めています。

必要な法改正のポイントとして、以下の2点が特に強調されています。

確定審で提出されなかった証拠の開示の制度化: 現行法では、確定審で提出されなかった証拠の開示に関する明確な制度がなく、弁護側が新たな証拠を得るためには多大な労力と時間が必要です。欧米諸国のみならず、台湾でも再審制度の改革が進んでおり、日本でも70年以上なされていない法改正が喫緊の課題です。2016年には刑事訴訟法等の一部を改正する法律の附則等で政府における検討が言及されており、具体的な法制化が強く求められます。

再審開始決定に対する検察官抗告の禁止: 検察官が再審開始決定に対して異議申し立て(即時抗告に代わるもの)を行うことが、再審手続きを不必要に長期化させる最大の要因となっています。冤罪被害者の迅速な救済を実現するためには、再審開始決定に対する検察官抗告を禁止することが不可欠です。

福井事件が示す再審制度の課題は、単なる国内問題に留まらず、国際的な人権保障の基準と照らし合わせても、日本の司法制度が立ち遅れていることを示唆しています。欧米や台湾で再審制度の改革が進む中で、日本が70年以上も法改正を行っていない現状は、国際社会における司法の信頼性にも影響を及ぼしかねません。検察官抗告の禁止や証拠開示の義務化は、冤罪被害者の人権を保障し、真の公正な司法を実現するための最低限の要件であり、本事件は、これらの改革がもはや待ったなしの状況であることを強く訴えかけています。これは、司法制度が社会の変化と国際的な規範に適合していく必要性を示すものであり、日本の国際的な評価にも関わる重要な課題です。

法務省では、刑事訴訟法の見直しに向けた法制審議会の議論が始まろうとしており、福井事件の再審開始決定は、この議論を加速させる重要な契機となることが期待されます。

今後の展望と冤罪被害者救済への期待

前川氏の再審開始決定は、袴田事件の無罪確定に続き、「新しい風」として他の多くの冤罪事件の再審請求にも大きな影響を与え、再審の動きを後押しするものとして期待されています。本事件の教訓を活かし、再審法の早期改正と、より公正で迅速な冤罪被害者救済が実現されることが強く望まれます。これは、司法の信頼回復と、基本的人権の保障に直結する課題です。

VII. 結論

本事件は、捜査段階における科学的・客観的証拠の重視、取調べの全過程の可視化、そして裁判所による証拠評価の厳格化の必要性を改めて浮き彫りにしました。供述偏重主義からの脱却と、科学的根拠に基づく捜査・判断への転換が不可欠です。特に、再審制度においては、確定審で提出されなかった証拠の開示の制度化と、再審開始決定に対する検察官抗告の禁止が、冤罪被害者の迅速かつ公正な救済のために不可欠な、喫緊の法改正事項であると強く提言されます。福井事件の教訓を活かし、日本の刑事司法制度が真に「公正な司法」を実現し、二度と無実の人が不当に苦しむことのない社会を築き上げていくことが、我々に課せられた最も重要な課題であると言えるでしょう。

コメント