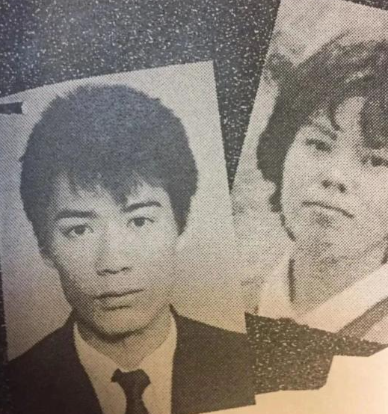

北九州連続監禁殺人事件は、2002年3月に福岡県北九州市で発覚した、日本犯罪史上類を見ない凶悪事件である。主犯である松永太と内縁の妻・緒方純子によって、親族を含む7人が惨殺されただけでなく、長期間にわたる監禁、想像を絶する虐待、そして「家族同士を殺し合わせる」という異常な支配が行われた点で、社会に深い衝撃と問いを残した。

I. 松永太の「半生」:人物像の形成と支配の萌芽

生い立ち、学歴、職歴に見る松永太の初期像

資料からは、松永太自身の具体的な生い立ち、家族構成、学歴、職歴に関する詳細な情報はほとんど得られない。多くの資料は、事件を追ったノンフィクション作家(豊田正義、小野一光)の経歴について言及しており、松永太本人の幼少期や学歴、職歴に関する直接的な記述は見当たらない。

巧みな弁舌と人間関係構築能力の裏に潜む支配欲

松永太は、被害者に対し「言葉巧みに近づいて一緒に事業をやろうと持ちかけた」とされており、その手口は「読みながら冷や汗が出るほどの恐ろしさを感じました」と評される。表面上は魅力的で信頼できる人物として振る舞い、巧みな弁舌で他人を誘い込む能力に長けていたとされる。

彼の支配は、「詐欺、強盗、脅迫、暴行、監禁」を巧妙に組み合わせることで、「抜け出すことのできない巨大なマインドコントロールの蟻地獄」を作り上げた。この記述は、彼の支配欲が単なる暴力に留まらず、心理的な操作と経済的な搾取を複合的に用いることで、被害者を完全に孤立させ、抵抗不能な状態に追い込んだことを示している。松永の支配は単一の暴力行為ではなく、複数の犯罪行為と心理的圧力を組み合わせた、極めて計画的かつ体系的なものであった。

内縁の妻・緒方純子との出会いと関係性の変遷:共犯者でありながら被害者となった経緯

事件の逮捕者は松永太と内縁の妻・緒方純子であり、二人は事件の主犯と共犯として扱われた。しかし、緒方は松永の指示で「幼い姪を電気コードで絞め殺した」とされながらも、元々は「心優しき幼稚園教諭であった」と記されている。

彼女は「追い詰められた末に、松永から殺害を指示され、やむなく家族を殺していった」とされている。この共犯者と被害者の二重性は、松永の支配が単なる物理的暴力に留まらず、人間の心理を徹底的に破壊し、倫理観を麻痺させるほどの強力なマインドコントロールであったことを示している。緒方が「逃げられなかった心理状態」にあったことは、彼女が自らの意思で犯罪に加担したというよりも、極度の恐怖と精神的隷属状態の中で「やむなく」行動させられた可能性が高い。

逮捕後、緒方は「洗脳が解けた」とされ、「深く悔悟する」様子を見せた。彼女の悔悟のきっかけは、松永が弁護士を通じて伝えてきた「死刑になりたくない。助けてくれ」という哀れな命乞いだったという。緒方の「洗脳が解けた」後の悔悟は、彼女の行動が本来の自己とは乖離した状態で行われたことを裏付ける。

II. 凶行の全貌:監禁・虐待・殺人の連鎖

事件の発覚と被害者たちの特定

事件は2002年3月、福岡県北九州市で発覚した。逮捕されたのは松永太と内縁の妻・緒方純子であった。起訴された案件だけでも7人が殺害されており、被害者の多くは親族であった。最初の被害者の一人は、松永と緒方がマンションを契約する際の担当者であった広田由紀夫さん(仮名)で、彼らは「言葉巧みに近づいて一緒に事業をやろうと持ちかけた」とされる。

事件が明るみに出たのは、監禁されていた当時17歳の少女が脱出したことがきっかけであった。この少女の勇気ある行動と法廷での証言が、事件の全貌解明に大きく貢献した 。ノンフィクションライターの小野一光氏は、逮捕後2日目には現場に入り、近隣住民から「異臭騒ぎの話」や「ノコギリで夜中に何かを切っている音がした」という証言を得ている。

以下に、判明している範囲での被害者と事件経緯の概要を示す。

| 被害者(仮名) | 松永との関係 | 監禁開始時期 | 死亡時期 | 死亡原因(判明範囲) | 特記事項 |

| 広田由紀夫さん | マンション担当者 | 不明 | 平成8年1月上旬頃 | 肝機能障害・腎機能障害を伴う内臓疾患による多臓器不全 | 監禁、通電、食事制限などの虐待。 |

| 緒方誉さん | 緒方純子の親族 | 不明 | 平成9年12月21日 | 頭部への通電による傷害致死 | 緒方純子に殺害を指示された。 |

| その他5名 | 緒方純子の親族等 | 不明 | 不明 | 殺害、傷害致死 | 家族同士を殺し合わせる、遺体解体・遺棄に関与させられた。 |

| (当時17歳の少女) | 被害者家族の一員 | 不明 | 生存 | – | 監禁部屋から脱出し事件発覚のきっかけとなる。 |

| Rさん | 被害者家族の一員 | 平成5年6月10日頃 | 平成6年3月31日 | 溺死 | 養育費名目で金銭無心、託児所に子供を預けさせられた。 |

※上記は提供資料から抽出可能な情報に基づくものであり、事件の全容を網羅するものではありません。

松永太による「マインドコントロール」と「通電」に代表される異常な支配手法

松永太の支配は「巧みなマインドコントロール」によって行われた。彼は被害者を「家畜のごとく」衰弱死させるほどの虐待を加えたとされる。具体的な虐待内容として、「通電や食事・睡眠・排泄制限などの虐待」が挙げられている。特に「通電」は、松永の支配を象徴する極めて残忍な手口として知られている。これは、電気ショックによって肉体的苦痛を与えるだけでなく、被害者の精神を徹底的に破壊し、恐怖心を植え付けることを目的としたものであった。

裁判の判決文からも、松永と緒方両名がA(被害者の一人)を「支配下に置き、浴室に閉じ込めるなどしてその自由を制約」し、「通電したり食事制限を課したりするなどの暴行、虐待を繰り返し」たことが認定されている。また、被害者をして「恐怖心の余り同和室窓から室外に飛び降りて逃走することを余儀なくさせ、それにより、その腰部及び背部等を地面に強打させ」た事例も記録されている。これらの行為は、単なる偶発的な暴力ではなく、人間の基本的な生理的欲求と尊厳を剥奪し、精神と肉体を徹底的に疲弊させることで、被害者を完全に非人間化し、松永の絶対的な支配下に置くための「システム」として機能していた。特に「通電」は、目に見える傷を残しにくい一方で、激しい苦痛と恐怖を与え、被害者の精神を内側から破壊する効果的な手段であった。。

家族同士を殺し合わせるという、前代未聞の凶行のメカニズム

松永は「親族同士で殺し合いをさせ」、亡くなった被害者の「遺体の解体や遺棄なども親族にやらせていた」とされる。これは「このような事件はかつて例がなかった」と評されるほど異常な手口であった。この事件は、「指導者が家庭に入り家族同士を敵対させるような状況をつくり、家族同士で命を奪いあわせるという洗脳が行われていきました」と、洗脳の典型例として挙げられている。緒方純子が「幼い姪を電気コードで絞め殺した」という行為も、松永の指示によるものであった。

この手口は、被害者間の絆を破壊し、相互不信を植え付けることで、松永への依存をさらに深めるという極めて巧妙な支配戦略である。被害者を「共犯者」とすることで、彼らが外部に助けを求めることを心理的に困難にし、逃亡後の発覚や報復の恐怖を植え付けた。。

遺体の解体・遺棄と証拠隠滅工作

松永は、亡くなった被害者の「遺体の解体や遺棄なども親族にやらせていた」とされる。この行為は、事件の全貌を隠蔽し、証拠を抹消するための徹底した工作の一環であった。

この行為は単なる証拠隠滅に留まらず、被害者である親族に極度の心理的負荷をかけることで、彼らの精神をさらに破壊し、松永への従属を強固にする目的があったと考えられる。遺体の解体という行為は、人間が持つ倫理的なタブーを破らせることで、被害者の自己同一性を根底から揺るがし、正常な判断力を奪う効果がある。このような極限状況下での「共犯」は、被害者が事件後に社会復帰する上での深刻な心的外傷(トラウマ)となる。松永は、物理的な証拠を消すだけでなく、被害者の心に消えない「証拠」を刻み込むことで、彼らを永遠に自分の支配下に置こうとしたとも解釈できる。これは、彼の支配が死後も続くことを意図した、究極の心理的支配であった。

III. 司法の裁き:捜査、裁判、そして判決の確定

事件の捜査と逮捕の経緯

事件は2002年3月に発覚し、松永太と内縁の妻・緒方純子が逮捕された。逮捕後、ノンフィクションライターの小野一光氏が現場に入り、近隣住民から異変に関する証言を得るなど、捜査と並行して事件の全貌解明が進められた。事件は「詐欺、強盗、脅迫、暴行、監禁」といった複数の犯罪が複雑に絡み合ったものであり、その捜査は多岐にわたった。

松永太と緒方純子の公判における供述と態度

公判において、緒方純子被告は「私の命一つで許されるとは思っていませんどんな判決でも受け入れます」と述べ、深く悔悟の念を示した。

一方、主犯とされる松永太被告は、最後まで死刑判決に抵抗していた、とある。傍聴者の感想として「いくら弁が立つとはいえ、この事件の残虐さを知っていたら、まともな人間は笑えない」という言葉もある。緒方の悔悟は洗脳の解除と結びついており、彼女が松永の心理的支配から解放された結果である。一方、松永の無罪主張は、彼の自己中心的で他者への共感能力の欠如、すなわち「サイコパス」的特性が法廷でも変わらず発揮されていたことを示している。松永の法廷での態度は、彼が自身の行為を「犯罪」として認識していなかった可能性、あるいは自己の絶対性を最後まで崩さなかったことを示唆する。これは、彼のマインドコントロールが、彼自身の内面においても、現実認識を歪めるほど強固であったことを意味する。緒方の洗脳解除が松永の「命乞い」によって引き起こされたという事実は、松永の支配が、彼自身の弱さが露呈した瞬間に崩壊する相対的なものであったことを強調している。

精神鑑定の実施と責任能力に関する議論

緒方純子側は、松永被告に「間接正犯が成立する」と主張し、「松永被告の意思や行動を絶対視する人格変化と、感情や現実感を喪失する解離症状が表れた」とする精神科医による鑑定意見書を提出した。しかし、緒方側の精神鑑定申請は却下された。これは、裁判所が緒方の責任能力を認めたことを意味する。

各審級(一審、控訴審、最高裁)における判決内容とその確定

緒方純子被告は、控訴審で「無期懲役」の判決を受け、これは最高裁判所によって棄却され確定した。最高裁の判決は2011年12月12日付で、「6名を殺害し、1名を死に致すなどした殺人、傷害致死等被告事件につき、被告人を無期懲役に処した控訴審判決を破棄しなければ著しく正義に反するとまでは認められないとされた」としている。

松永太被告については、求刑通り死刑が確定した。なお、松永太は、本件とは別の青酸化合物による保険金殺人未遂事件で無罪判決を受けたことがあったが、これは北九州監禁殺人事件とは別の事案である。

この判決の差は、司法が松永を事件の「主犯」として、その支配と計画性において絶対的な責任を負うものと判断したこと、そして緒方を「従犯」として、松永の強固なマインドコントロール下で犯行に加担させられたという側面を考慮した結果であると解釈できる。緒方が法廷で悔悟の念を示したことも、量刑判断に影響を与えた可能性が高い。

裁判の主要争点と判決推移

| 項目 | 松永太 | 緒方純子 |

| 起訴罪名 | 殺人、傷害致死、監禁、詐欺、強盗、脅迫、暴行など | 殺人、傷害致死、監禁、詐欺、強盗、脅迫、暴行など |

| 主要な争点 | 責任能力、共謀の有無、支配の程度、殺意の有無、間接正犯の成否 | 責任能力、支配の程度、殺意の有無、間接正犯の成否 |

| 一審判決 | 死刑(求刑通り) | 死刑(求刑通り) |

| 控訴審判決 | 死刑 | 無期懲役 |

| 最高裁判決 | 死刑確定 | 無期懲役確定(控訴審判決棄却) |

| 判決確定日 | 不明(死刑囚として言及) | 2011年12月12日 |

| 特記事項 | 終始無罪を主張し、最後まで罪を認めず。 | 精神鑑定申請は却下されたが、検察側は心的外傷に関する専門書を証拠提出。逮捕後、洗脳が解け、罪を深く悔悟。 |

IV. 事件の深層:心理学的考察と社会への問いかけ

このセクションでは、松永太の異常な人格特性を心理学的に分析し、被害者たちがなぜ逃げられなかったのかという問いに答える。さらに、事件の社会的な影響と、そこから得られる教訓を考察する。

松永太の「サイコパス」的特性

松永太は「まさしくサイコパスでしょう」 と評されており、その支配は「巧みなマインドコントロール」によって行われた。彼は「人を喰らい続けた男」 であり、「鬼畜の所業を為した天才殺人鬼」 と称される。彼の特徴は「自分で手を汚さない」こと。親族同士で殺し合いをさせ、遺体の解体や遺棄まで親族にやらせた。これは、彼が他者を道具として利用し、感情的な共感や罪悪感が欠如しているサイコパスの典型的な特徴を示している。

被害者たちが「逃げられなかった」心理状態の分析とトラウマ研究の視点

被害者たちが「逃げるチャンスがかなり有るように思った」にもかかわらず、「マインドコントロール、恐怖で支配するという恐ろしさ」によって逃げられなかったと指摘されている。緒方純子もまた、松永から「凄まじい虐待を受けていた」被害者であり、「なぜ彼女は逃げなかったのか?」という問いが投げかけられている。

検察側がジュディス・L・ハーマン医師の著書『心的外傷と回復』を証拠として提出し、緒方自身もこの本に共感を示したことは、被害者たちが経験したのが、単なる恐怖ではなく、複雑な心的外傷(トラウマ)であったことを示唆している。ハーマンの理論は、長期的な監禁や虐待によって生じる「複雑性PTSD」や「強制された共犯関係」の心理を説明する上で重要である。この「逃げられない」状態は、単なる物理的監禁だけでなく、長期にわたる精神的・肉体的虐待によって引き起こされる「学習性無力感」や「ストックホルム症候群」といった心理状態と深く関連している。被害者は、どんなに抵抗しても無駄である、あるいは抵抗すればよりひどい報復を受けるという経験を繰り返すことで、自らの行動が結果に影響を与えないと学習し、無気力状態に陥る。『心的外傷と回復』が証拠として提出されたことは、この事件が、単なる犯罪行為の連鎖ではなく、被害者の精神が段階的に破壊され、自己防衛機能が麻痺していくプロセスであったことを司法も認識していたことを示唆する。緒方がこの本に共感したことは、彼女自身が「複雑性PTSD」のような状態に陥っていた可能性を強く裏付けている。この心理的支配は、被害者の思考、感情、行動のすべてを松永の意のままに操ることを可能にし、最終的には「家族喰い」という悲劇を生み出した。

事件報道のあり方と、社会がこの事件から学ぶべき教訓

この事件は「あまりに残酷でメディアも報じることをためらった事件」とされており、その凄惨さから「報道規制がかけられたので知名度は低い」と指摘されている。しかし、ノンフィクションライターたちは20年間にわたり事件を追い続け、その全貌を徹底的に描こうと努めてきた。

「市井の一般市民が、誰でもこうことに巻き込まれかねないのが現実だ」という指摘や、「常人には全く理解が出来ません」という感想は、この事件が社会に与えた根源的な恐怖と、その理解の難しさを示している。関連書籍として、尼崎連続変死事件や座間9人殺害事件など、類似の支配型・猟奇的犯罪に関する書籍が挙げられている。報道の自粛や低知名度は、事件のあまりの残虐性が社会に与える衝撃の大きさをメディアが懸念した結果である。しかし、その結果として事件の教訓が広く共有されにくくなったというジレンマも生じた。ノンフィクション作家の継続的な取材は、この「報道の空白」を埋め、社会に事件の深層を伝える重要な役割を果たした。

類似の支配型犯罪との比較と、再発防止への示唆

北九州監禁殺人事件は、「尼崎連続変死事件」や「座間9人殺害事件」など、他の「家族喰い」や「冷酷」な支配型犯罪と比較されている。これらの事件は、加害者による巧妙なマインドコントロールや、被害者間の相互監視・共犯化といった共通の構造を持つ。

これらの類似事件との比較は、北九州事件が単独の特異な事案ではなく、現代社会に潜在する「支配型犯罪」という新たな犯罪類型の一部である可能性を示唆している。これらの犯罪は、物理的な暴力だけでなく、心理的な操作、経済的搾取、社会的孤立化を組み合わせることで、被害者を完全に支配下に置くという共通の手口を持つ。支配型犯罪の類型化は、その予防策や早期発見のヒントを提供する。例えば、特定の個人が家族や集団を外部から孤立させようとする兆候、不自然な金銭の動き、精神的・肉体的虐待の兆候など、これまで見過ごされがちだったサインに社会がより敏感になる必要がある

結論

北九州連続監禁殺人事件は、松永太という特異な人物が、巧みな心理的支配と複合的な犯罪手法を用いて、複数の家族の尊厳と命を徹底的に破壊した、日本犯罪史上稀に見る凶悪事件であった。彼のサイコパス的特性に起因する冷酷な支配は、被害者を「共犯者」へと変貌させ、家族間の絆を逆手に取った「地獄の連鎖」を生み出した。司法は、この異常な支配の実態を解明し、主犯と従犯の責任を分化するという困難な判断を下した。

この事件は、単なる猟奇殺人として消費されるべきではなく、現代社会が抱える人間関係の脆弱性、孤立、そして見えにくい形での心理的支配の危険性を浮き彫りにした。報道がためらうほどの残虐性を持つ一方で、ノンフィクション作家たちの粘り強い取材は、事件の深層を社会に伝え、私たちに警鐘を鳴らし続けている。「市井の一般市民が、誰でもこうことに巻き込まれかねない」という教訓は、私たち一人ひとりが、他者の苦痛に目を向け、不自然な人間関係に警戒し、そして何よりも人間の尊厳を守る意識を常に持ち続けることの重要性を訴えかけている。この悲劇から学び、類似の支配型犯罪の再発防止に向けた社会的な意識改革と対策の強化が、今なお求められている。

コメント