I. はじめに

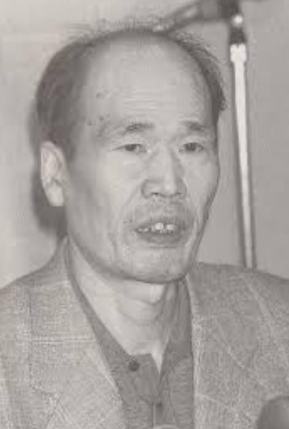

小野悦男氏の事件は、日本の刑事司法史において極めて異例かつ複雑な事案として位置づけられます。彼は「首都圏連続女性殺人事件」の被疑者として逮捕・勾留され、長期間の裁判を経て無罪を勝ち取ったにもかかわらず、その数年後に再び殺人事件を起こし、有罪判決を受けました。

本記事は、小野悦男氏が関与した二つの主要な事件の経緯を詳細にまとめ、それぞれの事件における法的・捜査上の問題点を分析します。さらに、これらの事件が日本の刑事司法制度、特に取り調べのあり方や冤罪防止策に与えた影響、そして「冤冤事件」と形容される彼の再犯が社会に与えた衝撃について、深く考察することを目的とします。

II. 首都圏連続女性殺人事件:冤罪の経緯

事件の概要と小野悦男の逮捕

1974年、首都圏において連続して発生した女性への強姦殺人事件は、当時の社会に大きな不安と衝撃を与えました。この広域連続事件の被疑者として、小野悦男氏が逮捕されました。彼はこの容疑で、最終的に16年という極めて長期にわたる勾留を受けることとなります。

小野氏の逮捕は、直接的な殺人容疑から始まったわけではありませんでした。彼はまず、1974年9月12日に松戸市内のマンションでのテレビ窃盗容疑で千葉県警に逮捕され、同月末には婦女暴行の疑いで再逮捕されました。最終的に殺人と死体遺棄罪で起訴されるまで、最初の逮捕から182日間もの長期拘置が続いたことが記録されています。この「別件逮捕」と呼ばれる手法は、より重大な犯罪の捜査において、被疑者を長期にわたり拘束し、取り調べを継続するために用いられることが指摘されています。当時の捜査幹部が、後に公判廷で「物証の出る事件の方がよいのではないか、という判断からだった」と証言したように、捜査の焦点が「小沼さん事件」から「宮田さん殺し」へと突然移った経緯も示されており、これは、純粋な真実追究よりも、有罪判決の獲得を優先する捜査側の実利的な判断が働いた可能性を示唆しています。

捜査・公判における問題点

自白の任意性と信用性

小野悦男の公判において、検察側は彼の自白を「動かし難い証拠」として主張しました。しかし、弁護側はこれに強く反論し、「自白は強制、誘導、拷問によるもので信用性はない」と訴えました。弁護側は、線香でいぶす、房の窓を開けて風邪をひかせるなどの身体的・精神的拷問、さらには空腹の被告に食物提供を約束するといった誘導があったと具体的に指摘しています。

小野悦男自身も、逮捕当初から一貫して「拷問で自白を強要された」と無実を訴え続けました。また、彼は中学中退であり、事件当時は漢字がほとんど読め書きできなかったと上申書で述べており、警察作成の調書内容の正確性や、彼の自白の真意に対する疑問が呈されました。

物証の評価と鑑定の争点

一審判決では、検察側が自白を裏付ける「物証」として提示したカサや衣類について、その証拠価値が厳しく問われました。特に、起訴の決め手とされた「毛髪」については、裁判所が「被害者の衣類に着いていたものか信用できない」と判断し、その証拠能力を否定しました。

さらに、控訴審で新たに採用された鑑定では、被害者の衣類が「相当強い力で意図的に引き裂かれた」ことが判明しましたが、小野氏の自白調書には、衣類を引き裂いたとする供述が一切ありませんでした。また、被害者の絞殺方法についても、鑑定結果と自白調書における小野氏の供述(「腕で絞めた」)との間に矛盾があることが指摘されました。これらの客観的な科学的証拠と自白内容との矛盾は、自白の信頼性を決定的に揺るがすものでした。

無期懲役判決から逆転無罪へ

1986年9月4日、千葉地裁松戸支部は小野悦男氏に対し無期懲役の判決を言い渡しました。しかし、この判決自体が、処分保留後の取り調べが違法であったとして1975年1月以降の自白調書を証拠から排除するという、異例の判断を含んでいました。これは、捜査過程における重大な瑕疵を裁判所が認めたことを意味します。

その後、控訴審において、小野悦男氏は1991年に「冤罪」として逆転無罪の判決を受け、釈放されました。彼は逮捕から無罪確定まで、実に16年もの歳月を勾留施設で過ごしたことになります。この16年という長期にわたる拘束と、最終的な無罪判決は、日本の再審制度の困難さと、司法が誤りを是正する過程の遅さを浮き彫りにしました。

刑事補償と社会復帰

無罪確定後、小野悦男氏は国から刑事補償として総額3650万円を受け取りました。これは、彼が不当に拘束された期間に対する法的な償いであり、冤罪被害者に対する国家の責任を示すものです。

小野氏自身は、手記や獄中詩の中で、自身の内面的な苦悩を綴っていました。彼は「幸せな家庭を持ちたい」という普遍的な願望を抱きつつも、「暗い、暗い、トンネルの穴の中の生活であった。この暗い影から、なかなかぬける事が出来なかった。立ち直る事が出来なかった」と、長期勾留がもたらした深い孤独感や社会復帰への困難な心情を吐露しています。

首都圏連続女性殺人事件における主要な法的争点と判決推移

| 時期/段階 | 出来事 | 主要な争点 | 判決/決定 | 特記事項 |

| 1974年9月12日 | 窃盗容疑で逮捕 | 捜査開始の適法性 | 勾留 | 別件逮捕 |

| 1974年9月末 | 婦女暴行容疑で再逮捕 | 捜査の継続性、長期拘置の適法性 | 勾留 | 182日間拘置 |

| 1975年3月12日 | 殺人・死体遺棄罪で起訴 | 証拠の十分性 | 起訴 | 最初の逮捕から182日目 |

| 1986年9月4日 | 一審判決(千葉地裁松戸支部) | 自白の任意性・信用性、物証の信頼性 | 無期懲役(一部自白排除) | 11年に及ぶ異例の長期審理。1975年1月以降の自白調書を排除、毛髪の信用性否定 |

| 1991年 | 無罪確定・釈放 | 再審請求、新証拠の評価 | 無罪 | 逮捕から16年間勾留。「冤罪」として釈放 |

| (時期不明) | 刑事補償受領 | 不当な拘束に対する国家賠償 | 3650万円 |

III. 無罪確定後の事件:再犯の衝撃

足立区首なし殺人事件の発生

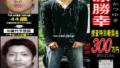

1991年に「冤罪の英雄」として社会に迎えられた小野悦男氏は、そのわずか5年後の1996年、同居していた女性を殺害するという「足立区首なし殺人事件」を起こし、再び逮捕されました。この事件は、その猟奇的な手口が、かつて彼が冤罪とされた「首都圏連続女性殺人事件」と共通していると報じられ、世間に極めて大きな衝撃を与えました。

この類似性から、多くの人々が、最初の「首都圏連続女性殺人事件」も実は小野氏の犯行であったのではないかという強い疑念を抱くに至りました。一度は司法によって無実が証明され、「冤罪の英雄」と称えられた人物が、再び凶悪な犯罪を犯すというこの展開は、社会の期待を裏切り、司法制度への信頼を大きく揺るがすものでした。この「英雄」から「加害者」への劇的な転落は、人々の心に深い失望と混乱をもたらし、「純粋な被害者」という固定観念の脆さを突きつけました。

女児誘拐・殺人未遂事件

足立区首なし殺人事件に加えて、小野氏は5歳の女児に対する猥褻目的誘拐と殺人未遂の容疑でも検挙されています。この事実は、彼の犯罪傾向が単なる暴力に留まらず、より猟奇的で、特に弱者に対する性的・暴力的な性質を帯びていた可能性を示唆しています。

再逮捕と無期懲役判決

1996年の足立区首なし殺人事件で再逮捕された小野悦男氏は、その後の裁判を経て、1998年に再び無期懲役の判決を受けました。これは、彼が一度は「冤罪」として釈放されたにもかかわらず、最終的に二度目の無期懲役刑を科されるという、日本の司法史上でも稀有な事態となりました。

犯罪心理学の観点からは、小野悦男事件は「快楽型」連続殺人犯の典型的な事例の一つとして分類されることがあります。これは、彼の犯行が金銭的な動機や怨恨といった一般的な犯罪動機とは異なり、行為そのものから得られる性的・心理的な満足感や快楽に根差していた可能性を示唆します。このような分類は、彼の犯罪が偶発的なものではなく、内面的な病理に起因するものであるという見方を提供し、冤罪の経験が直接的な犯罪の原因ではない可能性を示唆しています。

特に注目すべきは、小野氏の弁護を担当した野崎研二弁護士が、足立区首なし殺人事件が発覚した後、「(首都圏連続女性殺人事件の)一審の途中から小野を疑い始めていた」と告白した点です。これは、彼の弁護という立場にありながらも、小野氏の言動や内面に違和感を覚え、その本質を見抜くことの困難さ、あるいは潜在的な危険性を感じ取っていた可能性を示唆しています。

小野悦男が関与した主要事件の時系列と判決

| 時期 | 事件名/状況 | 判決/結果 | 特記事項 |

| 1974年 | 首都圏連続女性殺人事件(被疑) | 勾留 | 16年間勾留 |

| 1986年9月 | 首都圏連続女性殺人事件一審判決 | 無期懲役 | 11年に及ぶ長期審理 |

| 1991年 | 首都圏連続女性殺人事件無罪確定・釈放 | 無罪 | 「冤罪の英雄」として報道 |

| 1996年 | 足立区首なし殺人事件(再犯) | 再逮捕 | 同居女性を殺害。手口が首都圏連続女性殺人事件と類似し、世間に衝撃 |

| 1998年 | 足立区首なし殺人事件判決 | 無期懲役 | 二度目の無期懲役判決 |

| (時期不明) | 女児誘拐・殺人未遂事件(再犯) | 検挙 | 5歳女児への猥褻目的犯行 |

IV. 事件が提起する考察

日本の刑事司法制度への影響

取り調べの可視化の議論と進展

小野悦男事件のような冤罪事件は、日本の刑事司法制度における長年の課題であった「密室の取り調べ」の問題を改めて浮き彫りにしました。密室での強引な自白強要が冤罪の重要な原因の一つであるという認識が広まり、これにより、取り調べの全過程を録画・録音することの義務化が、冤罪防止策として強く勧告されるに至りました。

特に、2000年代以降に導入された裁判員制度は、市民に分かりやすい審理を求めるものであり、自白の任意性や信用性をめぐる長時間の証人尋問が困難になったことから、取り調べの透明性を確保する可視化の必要性がさらに高まりました。小野事件は、このような司法改革の動きを加速させる一因となり、取り調べの透明性向上に向けた具体的な制度改正の議論を促進しました。これは、高名な冤罪事件が、刑事手続きの根本的な見直しを促す触媒として機能した典型的な事例と言えます。

冤罪防止策の必要性

小野事件は、自白偏重主義の危険性、物証の科学的評価の甘さ、そして捜査機関の「見込み捜査」(特定の人物を犯人と決めつけて捜査を進める手法)の問題点を改めて浮き彫りにしました 。免田事件や財田川事件など、他の著名な冤罪事件も同様の問題を抱えており、これらの教訓は、再審請求における新証拠の評価基準(「財田川決定」の趣旨)にも影響を与え、より厳格な証拠評価と捜査の客観性確保の重要性が認識されるようになりました。

小野事件が示したように、冤罪の発生は単一の要因によるものではなく、取り調べ、物証鑑定、捜査方針といった複数の要素が複合的に作用して生じます。したがって、冤罪を防止するためには、取り調べの可視化だけでなく、科学捜査の強化、証拠開示の拡充、そして捜査機関の内部統制の強化といった、多角的な制度改革と運用改善が不可欠であることが示唆されています。真に証拠に基づく司法を実現するためには、継続的な努力が求められます。

「冤罪被害者」と「加害者」の二面性

社会の期待と個人の変容

小野悦男は、無罪確定後、多くのメディアによって「冤罪の英雄」として大々的に報じられ、社会から同情と期待を一身に集めました。しかし、その後の再犯により、世間の評価は劇的に転換し、彼に対する「純粋な被害者」というイメージは完全に崩壊しました。この乖離は、社会が冤罪被害者に抱く理想的な「善良さ」や「立ち直り」への期待が、個人の複雑な心理や犯罪傾向と必ずしも一致しない現実を突きつけました。

小野悦男自身が手記で「幸せな家庭を持ちたい」と綴っていたにもかかわらず、その後に同居女性への凄惨な「首なし殺人」や5歳女児への誘拐・殺人未遂といった凶悪事件を起こした事実は、多くの人々に「慄然とせざるを得ない」という感情を抱かせました。

犯罪心理学からの視点

小野悦男事件は、犯罪心理学において「快楽型」連続殺人犯の事例として挙げられることがあります。これは、彼の犯行が金銭的な動機や怨恨といった一般的な犯罪動機とは異なり、行為そのものから得られる性的・心理的な満足感や快楽に根差していた可能性を示唆します。このような分類は、彼の犯罪が偶発的なものではなく、内面的な病理に起因するものであるという見方を提供します。

特に注目すべきは、小野氏の弁護を担当した野崎研二弁護士が、足立区首なし殺人事件が発覚した後、「(首都圏連続女性殺人事件の)一審の途中から小野を疑い始めていた」と告白した点です。この発言は、弁護という立場にありながらも、小野氏の言動や内面に違和感を覚え、その本質を見抜くことの困難さ、あるいは潜在的な危険性を感じ取っていた可能性を示唆しています。

再犯防止と社会の役割

小野事件は、冤罪被害者の社会復帰支援のあり方、特に長期勾留による精神的ダメージへの適切なケアと、再犯リスクの評価・管理の重要性を浮き彫りにしました。刑事補償という金銭的補償だけでは、失われた時間や精神的苦痛、社会との断絶を埋めるには不十分であり、専門的な心理的支援や社会への再適応を促す包括的なプログラムの不足が示唆されます。小野氏自身が「立ち直る事が出来なかった」と語ったように、法的な無罪が確定しても、精神的な回復や社会的な再統合は容易ではありません。

この事件は、社会が冤罪被害者に対して抱く「立ち直ってほしい」という期待と、彼らが直面する現実のギャップを示し、真の再犯防止には、個人の内面的な問題、社会的な孤立、そして過去の経験が複雑に絡み合うことを理解し、多角的なアプローチが必要であることを示唆しています。冤罪によるトラウマを抱えた個人の心理状態への配慮、そして社会全体が彼らの再統合を支える環境を整備することの重要性が、この事件を通じて改めて認識されるべき課題として残されています。

メディアと世論形成の責任

小野悦男は、無罪確定後、多くのメディアによって「冤罪の英雄」としてセンセーショナルに報道されました。しかし、彼が「足立区首なし殺人事件」を起こし再逮捕されると、世論は一転し、最初の「首都圏連続女性殺人事件」についても彼が真犯人であったという疑念が急速に広まりました。

この事例は、メディアが事件の初期段階で「犯人視」報道を行い、冤罪を助長する危険性(彼の支援者からは「デッチ上げの共犯者──マスコミの人権侵害」と批判されたように)と、無罪確定後も過剰な「英雄視」や、再犯後の「手のひら返し」報道を通じて、世論を大きく左右する影響力を持つことを示しています。メディアの報道姿勢が、個人の名誉や社会の公正性、さらには司法判断に対する信頼に与える影響の大きさを再認識させる事件です。

V. 結論

小野悦男の事件は、日本の刑事司法制度が抱える根深い課題を多角的に浮き彫りにしました。自白偏重主義の危険性、物証の科学的評価の甘さ、そして捜査機関の「見込み捜査」の弊害は、取り調べの可視化をはじめとする司法改革の必要性を強く認識させる契機となりました。これらの改革は、冤罪の再発防止に向けた重要な一歩ですが、その実効性の確保には継続的な努力が求められます。

同時に、この事件は、冤罪被害者の社会復帰支援の難しさ、特に長期勾留がもたらす精神的・心理的ダメージへの適切なケアの重要性、そして再犯リスクを適切に評価し、予防策を講じることの喫緊の課題を提示しました。法的な無罪確定や刑事補償だけでは、個人の深い傷を癒し、社会への健全な再統合を促すには不十分であるという現実を直視する必要があります。冤罪によって人生を狂わされた人々の精神的ケアや、社会への円滑な再適応を支援する包括的なプログラムの構築は、今後の重要な課題です。

小野悦男事件は、司法の公正性、個人の尊厳、そして社会の安全という、現代社会における三つの重要な要素が複雑に絡み合い、時に矛盾をはらむことを象徴しています。特に、一度は無実とされた人物が再び凶悪な犯罪を犯すという「冤冤事件」の側面は、司法が下す判断の限界、人間の行動の予測不可能性、そして社会が抱えるリスク管理の難しさを浮き彫りにしました。この特異な事例から得られる教訓を活かし、真に公正で安全な社会を築くためには、刑事司法制度の不断の見直し、冤罪被害者への包括的な支援体制の構築、そしてメディアと市民社会が果たすべき役割について、多角的な視点から深く考察し、具体的な行動へと繋げていく必要があります。

コメント