事件の概要と経緯

2023年(令和5年)5月25日夕方、長野県中野市江部地区の住宅地で、散歩中だった女性2人と通報で駆け付けた警察官2人が殺害される事件が発生しました。犯行時刻は5月25日16時25分頃で、近くで農作業をしていた住民から「男が女性を刺した」と消防へ通報がありました。その後16時35分頃、現場に急行した中野警察署地域課のパトカーに対し、上下迷彩服・帽子・サングラス姿の男が所持していた猟銃を発砲し、助手席側から降車しようとした警部補をナイフで襲撃しました。男は屋外でも猟銃を乱射した後、付近にある自身の自宅(中野市議会議長を務める父親の家)に立てこもりました。

最初に刃物で刺された66歳の女性1人と、猟銃・ナイフで襲撃された男性警察官2人は病院に搬送されましたが、当日18時台に相次いで死亡が確認されました。さらに、現場付近に倒れた70歳の女性は夜間の救出が困難となり、翌26日未明4時54分に死亡が確認され、犠牲者は合計4人となりました。犯人の男A(当時31歳)は最初に襲った70歳女性の遺体を台車に載せて自宅敷地内へ移動させる行為もしており、犯行の隠蔽を図った可能性が指摘されています。

地元警察は17時33分に「銃器様のものを持った男が逃走中」と発表し、19時45分には中野市が周辺住民に屋内避難を呼びかけ、現場中心に半径約300メートルを避難区域に指定、付近の国道や県道を通行止めにしました。その後、男が市議会議長(父親)の長男であることが報じられ、警察は事態収拾のため特殊部隊を投入します。犯人Aは女性2人を襲撃した後いったん自宅に戻り、母親・叔母と共に立てこもりました。母親が電話越しに父親と協力して説得を試みるも、Aは「絞首刑は一気に死ねないから嫌だ」と述べて投降を拒否しました。20時頃には犯人が猟銃自殺を図り2発発砲しましたが失敗し、母親は20時30分過ぎ「私が撃ってあげる」と言って犯人から猟銃を受け取るとそのまま外へ逃れ、警察に保護されました。警視庁の特殊捜査班(SIT)や神奈川県警の特殊部隊(SAT)も派遣され、翌26日0時10分頃には叔母も無事保護されます。夜通しの緊迫した包囲の末、5月26日4時37分頃にAは自宅から出て警察に身柄を確保されました。警察は同日8時21分、Aを警察官への殺人容疑で現行犯逮捕し、取り調べに対してAは容疑を認めました。被害者4人はいずれも失血死と断定されています。

犯人の犯行態様は極めて凶悪で計画性も示唆されました。Aは事件当日、上下迷彩服に身を包み、サバイバルナイフと散弾銃(猟銃)で武装していました。散弾銃には威力の高い単発スラッグ弾が使用されており、発砲を受けた警察官2人の身体を銃弾が貫通しています。第一通報者となった近所の男性目撃者によれば、Aは最初に竹内靖子さん(70歳)を刃物で襲い、逃げた村上幸枝さん(66歳)を約100メートル追いかけて複数回刺しました。男性は勇気を出して「なんでそんなひどいことをするんだ!」と犯人に叫んだものの、Aは振り返って「殺したいから殺してやった」と言い放ったといいます。犯行現場は「完全に血の海」で、加害者の表情は「サイボーグみたいに無表情」だったとも目撃者は証言しており、その冷酷さに強い衝撃を受けたと振り返っています。

中野警察署では事件数日後、殉職した玉井良樹警部補(当時46歳)と池内卓夫巡査部長(当時61歳)を悼み、同僚約60人が集まって霊柩車を見送りました。署入口には犠牲者4人のための献花台も設置され、市民らが次々と花を手向けています。犯行から4日経った現場付近にも、地域住民が花束を手に訪れ犠牲者の冥福を祈る姿が見られました。警察は事件翌日の5月26日、長野県警本部に100人規模の捜査本部を設置し捜査を開始しました。5月27日にはAを長野地検へ送検し、地検は専門家による鑑定留置(精神鑑定)を経て、同年11月16日に被害者4人の殺害容疑などでAを起訴しました。

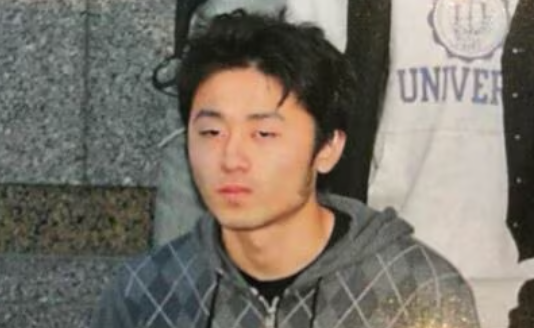

被告・青木政憲の人物像と生い立ち

今回の事件で逮捕・起訴された青木政憲被告は中野市江部在住の農業従事者で、事件当時31歳(逮捕時33歳、現在34歳)でした。生まれ育った青木家は地元で知られる名家で、父親は中野市議会議長を務め、農薬販売会社の社長でもある人物(青木正道氏)です。政憲被告は3人兄弟の長男として育ち、小中学校時代には野球に打ち込みました。高校は隣接市内の県立高校に進学し、卒業後は東海大学に入学して東京圏で一人暮らしを始めます。しかし大学在学中に中退して実家に戻り、この頃から「様子がおかしくなった」と知人は証言しています。中退後は人とほとんど会話をしなくなり、対人関係を避けるようになっていきました。

実家に戻った政憲被告は、父親の勧めもあって近隣の果樹園でブドウなどの栽培に取り組み農業を始めました。2019年には父親が長野県軽井沢町でジェラート店を開業し、2022年には中野市内にも2号店をオープンすると、政憲被告も母親とともに店に立ち、アイスクリームの味付け開発に携わっていました。しかし一方で、事件前の数年間は地域の消防団や祭りの保存会など、以前は参加していた地元活動に姿を見せなくなっていたといいます。周囲との交流を断ち、徐々に孤立を深めていた様子がうかがえます。

家族にも異変の兆候は把握されていました。政憲被告の母親によれば、大学時代に息子が「『独りぼっち』と言われていじめられた経験があり、それ以来『ぼっち』という言葉に過剰反応するようになった」といいます。実際、ジェラート店を手伝っていた学生アルバイトたちが雑談で「東京では、◯◯君はぼっちだね」などと話していたのを政憲被告が耳にし、「俺のことをぼっちとバカにしたな!」と突然激昂するトラブルも起きていました。2013年頃、大学2年生だった政憲被告のアパートを両親が訪ねた際、何の根拠もなく「この部屋には盗聴器や監視カメラが仕掛けられている」と息子から訴えられたこともあったと証言されています。こうした言動から、専門家はこの頃すでに統合失調症を発症し、治療されないまま症状が悪化していった可能性を指摘しています。

家族から見ても異様だった政憲被告の精神状態ですが、事件前にそれが公的に問題視されることはありませんでした。その背景には、彼が所持していた猟銃(散弾銃)の免許更新手続きがあります。政憲被告は2015年1月以降、狩猟および射撃用に散弾銃3丁と空気銃1丁の所持許可を取得しており、所持者には3年ごとの更新時に医師の診断書提出が義務付けられています。彼は所定の更新手続きを怠らず、7回にわたる精神科医等の診断でも「精神疾患なし」と判定され続けていました。また長野県警も年1回の聞き取りで所持者の健康状態確認を行っていましたが、事件3ヶ月前の2023年2月の面談でも特に問題は指摘されませんでした。地元の猟友会には加入していなかったものの、表向きは適切に銃所持者としての義務を果たしていたため、潜在的な精神疾患は行政上把握されていなかったことになります。このように、政憲被告は家庭内で孤立しつつも一見すると社会生活を送っており、公的な支援や介入がないまま犯行に至ってしまった背景があります。

事件当時、政憲被告の父親(青木正道氏・当時57歳)は自宅に不在でした。事件発生を受けて父親は5月26日付で市議会議員を辞職し、6月8日には新たな市議会議長が選任されています。地元の名士一家で起きた凄惨な事件は地域社会に大きな衝撃を与え、被告の家族もその責任を重く受け止める形となりました。

犯行の動機と精神状態

青木政憲被告の犯行動機や精神状態については、取り調べや公判で徐々に明らかになってきました。まず事件当初の供述では、被告は女性2人を襲った理由について「2人が話しながら散歩しているとき、自分のことを『独りぼっち』とバカにしていると思った」と語っています。母親の証言通り、「ぼっち」という被告の被害妄想を刺激する言葉を耳にしたことが直接の引き金になった可能性があります。また、2人目の女性(村上さん)を追いかけて刺した後、現場に駆け付けてきた警察官2人を猟銃で襲撃した理由について、被告は「警察官に射殺されると思ったので、撃たれる前に猟銃を発射した」と説明しました。すなわち「自分が殺される前に相手を殺した」という被告なりの自己防衛の論理が動機にあり、被告の中では妄想的な被害意識が犯行を後押ししたことがうかがえます。

しかし捜査が進むにつれ、犯行は突発的な衝動ではなく計画性を伴っていたことが判明しました。事件の約1ヶ月前、政憲被告は凶器のナイフを購入した直後に自衛官の弟へ「ごっつええナイフこうたった。今年はいっぱいい人殺すで(すごく良いナイフを買った。今年はたくさん人を殺すよ)」とSNSメッセージを送っていたことが明らかになりました。さらに事件前日の5月24日にも「とんでもないことになるで」と弟に予告めいたメッセージを残しており、自室からは『人殺し大百科』なる書籍(警察官が着用する防刃ベストの弱点などが解説されている)も発見されています。こうした計画の痕跡から、政憲被告は当初から「他者を殺して自らも死を遂げる」という自己目的を持って行動していた可能性があります。実際、逮捕後の取り調べで動機について何らか語ったものの「発表できるような内容ではなかった」という分析もあり、その言動は常軌を逸していたとみられます。

事件後、政憲被告の精神鑑定が行われ、妄想性の強い統合失調症であったかどうかが焦点となりました。鑑定の詳細は裁判で争点になりますが、事件以前に医療機関で治療を受けた形跡はなく、家族も被告の深刻な妄想に十分気づけていませんでした。大学中退後は一時「不安定ながらも安定した生活」を送っていた被告ですが、2022年に接客を伴う仕事(家族経営のジェラート店)に就いて対人接触が増えたことで再び被害妄想が悪化したと専門家は推測しています。犯行時には「社会全体から悪口を言われている」という持続的な妄想状態に陥っていたとされ、精神的には極めて不安定だったと考えられています。

こうした妄想に支配された被告の内面を端的に示すのが、公判で明らかになった彼の発言です。政憲被告は逮捕後しばらく黙秘を続けましたが、第一審の最終弁論後に初めて口を開き、「私は異次元の存在から迫害を受けて、人を殺して死刑になるためにここ(現世)に来た」と法廷で述べました。さらに「もう二度とプレイ(犯行)しない。被害を受けた人には埋め合わせがあるだろう。ここは自分にとって仮想空間なので『ゲームのプレイ』という表現になった」などと語り、現実感を欠いた発言で傍聴人を驚かせました。これらの言葉からは、被告が現実と妄想の区別がつかない異常な精神状態に陥っていたことが読み取れます。一方で、そうした異常心理を自覚しつつ敢えて「人を殺して死刑になりたい」という目的意識を持っていた可能性もうかがえ、被告の動機と心神の状態は極めて複雑かつ不可解なものとなっています。

裁判の争点と判決

青木政憲被告に対する刑事裁判は、2025年9月4日に長野地方裁判所で裁判員裁判として開廷しました。初公判で被告人質問に対し政憲被告は黙秘を貫き、検察側と弁護側の主張が真っ向から対立する展開となりました。裁判の主な争点は「犯行当時の被告の刑事責任能力の有無」、すなわち被告が心神喪失や心神耗弱の状態にあったかどうかでした。

検察側は冒頭陳述で、「被告には犯行時に妄想症状があったが、自身の行為が違法であると認識しており善悪判断能力に問題はなかった」と指摘し、完全な責任能力が認められると主張しました。犯行形態について「類を見ないほど悪質」であり、被告の妄想性を考慮しても死刑を選択するのはやむを得ないと論告で強調しています。実際、被告が犯行直後に母親へ「絞首刑になるのは嫌だ」と漏らしていた事実や、犯行時に現場に居合わせた第三者の男性(通報者)には危害を加えず見逃していた点などから、殺害行為の違法性・重大性を的確に認識し行動を制御する能力は十分保たれていたと検察官は指摘しました。さらに前述のような犯行前の準備・計画性(ナイフ購入や犯行予告とも取れるメッセージ送信、殺人ハウツー本の所持など)も挙げ、計画的かつ冷静な犯行であったことを強調しました。これらより検察は「他に類を見ない凶悪事件」であるとして極刑が相当と判断し、被告に死刑を求刑しました。

一方、弁護側は被告の内心に潜む精神疾患に焦点を当てました。今村義幸弁護人らは「犯行当時、被告は強い妄想の影響下にあり、未治療の統合失調症が再燃・悪化した結果、善悪を判断する能力が著しく減退した心神耗弱状態だった」と主張しました。公判では双方が精神科医を証人に立て、専門的見地から被告の精神状態を巡る証言が行われました。検察側の精神科医・岡田幸之氏は「被告には重度の妄想性があり女性2人殺害の動機形成には影響したが、犯行時の行動は終始冷静で、警察官2人を含む4人の殺害行為には妄想の影響は認められない」と証言しました。これに対し弁護側の精神科医・小林正信氏は「犯行時の被告は治療されていない統合失調症が再発し悪化した状態でパニックに陥っていた」と反対の見解を示しています。また被告の両親も証言台に立ち、前述の大学時代の盗聴器妄想エピソードなど家族として目撃した異常行動を明かしました。弁護側は最終弁論で「犯行後にAが猟銃や防弾装備で武装しパトカーを待ち構えるといった行為は常軌を逸しており、妄想に支配されていた証拠だ」と指摘し、「被告は強い妄想の影響で善悪を判断して行動することが著しく困難だった。周囲も精神障害に気づかず一度も更生の機会が与えられていない」として情状酌量を求め、死刑回避(無期懲役相当)を主張しました。

長野地裁で開かれた裁判員裁判は約1ヶ月にわたって審理が続けられ、2025年9月26日に結審しました。そして同年10月14日、判決公判が開かれ、裁判長は主文の言い渡しを後回しにして判決理由の朗読を開始しました。これは死刑判決の可能性が高い場合に用いられる手順であり、傍聴席にも緊張が走りました。実際、判決は検察求刑どおり死刑(被告人青木政憲に対する死刑判決)となり、裁判所は被告の完全責任能力を認定しました。裁判所は「犯行は計画的かつ悪質で、被告の妄想傾向を考慮しても極刑をもって臨むべき事情がある」と判断したと報じられています(判決理由の詳細は2025年10月現在報道段階)。

この事件は、長野県内で裁判員裁判において死刑求刑・死刑判決となった事例としても注目されました。長野県で裁判員が関与する公判で死刑が求刑されたのは2011年の長野市一家3人殺害事件以来4件目であり、死刑判決が言い渡されたのは極めて異例です。判決確定まで今後控訴審・上告審を経る可能性がありますが、いずれにせよ司法は本事件を極刑に値する重大犯罪と断じたことになります。

事件の社会的影響と地域の反応

事件後、中野市江部の現場周辺では多数の警察官や報道陣が集まり、一時騒然となりました。事件当日は付近住民に避難指示が出され、夜通しの立てこもりに地域は恐怖と緊張に包まれました。犯行に使われた散弾銃の発砲音やサイレンの響き、ヘリコプターの旋回など、普段は静かな田園地帯で起きた非日常的事態に、住民たちは大きなショックを受けました。事件から数日後、現場付近には住民が花束を手向けに訪れ、犠牲者への哀悼の意を表しました。近隣住民の一人は「絶対忘れられない。死ぬまで(事件の記憶が)ついてくる」と語り、未曾有の惨事が心に深い傷を残したことを明かしています。高齢者も多い地域で、顔見知りの女性2人と地域を守る警察官まで奪われた衝撃は大きく、「今も怖くて外を歩けない」「あの日以来眠れない」といった声も報じられました。

本事件は安全と平穏を重んじる日本社会全体にも波紋を広げました。警察官2名が殉職する凶悪事件は極めて稀であり、警察体制や装備について議論を呼ぶことになりました。事件当時、現場に急行した警察官2人はいずれも防弾チョッキ未着用で拳銃も携行していませんでした。通常、地域巡回中の警察官は刃物対策の防刃ベストは常時着用しますが、防弾ベストは重量があり動きづらいため事件対応時に個人の判断で装着する運用でした。今回も最初の通報内容が「男が女性を刺した」というもので銃器使用の情報がなかったため、警官らは防刃ベストのまま現場に向かったとみられます。結果的に犯人は猟銃を持ち出しており、防弾装備がなかったことが警官2人の犠牲につながりました。この点について「警察の初動対応に問題はなかったか」「今後は銃器犯罪を想定した装備・訓練が必要ではないか」といった議論が専門家から提起されています。一方で、日本では銃器を用いた事件より刃物犯罪の方が圧倒的に多い現状もあり、全警官が常時防弾チョッキを着込むのは現実的でないとの指摘もあります。警察庁は事件後、全国の警察に対し危険度の高い通報事案では防弾ベストを積極的に着用するよう周知徹底を図るなど、殉職事故の再発防止策を検討しています(※公式発表)。

地元中野市では、事件直後に市役所が災害対応に準じた危機管理体制を敷き、避難所設置の準備や住民への情報提供を行いました。また、犠牲となった警察官2名は警部補・巡査部長からそれぞれ二階級特進の措置が取られ、警察葬でその功績を讃えられました。市民からは「普段地域を守ってくれている警官にこんな悲劇が起きるなんて」「心から感謝と哀悼を捧げたい」という声が上がり、殉職現場には連日多くの花が手向けられました。行政や自治体レベルでも、事件を忘れないための追悼式の検討や、防災無線を使った緊急呼びかけの改善などが議論されています。

事件はまた、マスメディアの取材姿勢にも一石を投じました。事件発生当時、立てこもり現場周辺では報道各社が中継や取材を行っていましたが、朝日新聞の写真記者が犯人宅の敷地内に無断で立ち入っていたことが後日判明しました。長野県警は6月23日、この男性記者を住居侵入容疑で書類送検し、朝日新聞社も事実関係を認めて謝罪しています。記者は「容疑者宅とは知らず敷地に入った」と説明したといいますが、緊迫した立てこもり現場での報道倫理が問われる出来事となりました。報道各社ではこの件を受けて、取材班に対する教育の見直しや警察との連携確認など、再発防止策の検討が進められました。

さらに、本事件は偶然にも同時期に放送予定だったテレビドラマの内容に影響を与えました。2023年5月28日放送予定のTBS系ドラマ『ラストマン-全盲の捜査官-』第6話に立てこもり事件を連想させるシーンが含まれていたため、番組冒頭で注意喚起のテロップを流し、放送後には被害者への追悼メッセージを表示するといった対応が取られています。このように、現実の事件がエンターテインメントにも配慮を及ぼすなど、社会全体に大きな影響を与えた事件でした。

政府も本事件を重く見ました。松野博一官房長官は事件翌日の2023年5月26日の記者会見で「心から哀悼の意を表するとともに、ご遺族にお悔やみ申し上げる」と述べた上で、「現在、警察において犯行の経緯・背景を含め全容解明に向けた捜査が進められている。政府としては銃器犯罪の根絶に向け、引き続き関係機関が連携して対策を推進していく考えだ」と表明しました。長野県知事や中野市長も声明を出し、「二度とこのような惨事を起こさないよう地域一丸で取り組む」と誓っています。

今後の論点と再発防止策

4人もの尊い命が奪われた本事件を受け、日本社会では様々な論点が議論されています。第一に挙げられるのは、猟銃など銃器所持許可と精神疾患の管理についてです。青木政憲被告は法の範囲で複数の銃器を所持していましたが、その精神状態に重大な異常が潜んでいても適切に検出・対処されないまま惨事を起こしてしまいました。現行法では銃所持許可の更新時に医師の診断書提出が義務付けられますが、被告のように一度も精神科を受診せず「健康」と見做されてしまえば不十分です。事件後、一部の医師からは「猟銃所持希望者の精神状態の診断書発行に慎重にならざるを得ない」との声も上がっており、行政と医療の連携強化が課題となっています(銃所持許可の厳格化や事前通報制度の整備などが検討課題)。銃刀法のさらなる見直しや、家族・周囲から警察への相談体制づくりも再発防止には欠かせないでしょう。

第二に、精神疾患を抱える孤立した若者への支援策です。被告は大学中退後に引きこもり的な生活を送っていましたが、家族も問題を共有できず地域活動からも離脱していました。こうしたケースはどの地域でも起こりうるものであり、地域コミュニティや保健福祉部門が孤立者を早期に発見しフォローする仕組みが必要とされています。「精神障害者の新規銃所持禁止」など法規制だけでなく、妄想に囚われがちな人へのカウンセリング提供や、家族が異変を相談できる窓口の周知も重要です。専門家は「青木被告のように周囲に助けを求めず内面を悪化させてしまうケースを減らすため、地域の心のケア体制充実が急務」と指摘しています(長野県でもメンタルヘルスケア推進計画の見直しが進行)。

第三に、警察の装備・対応マニュアルの再評価があります。今回のようにナイフ使用との通報から一転、犯人が銃を持ち出したケースに迅速に対応するには、初動警官の防弾装備着用や応援部隊要請の基準見直しが必要です。警察庁は事件後、全国に対し「刃物事案であっても可能な限り防弾ベストを携行すること」「不審者情報には銃器所持の有無を十分確認すること」など指示を出したと報じられています。また警察官個人への防護装備の支給拡充(例えば軽量な防弾プレートの導入)や、田園地帯での容疑者包囲訓練の強化なども検討課題です。幸い今回の事件では特殊部隊投入もあり無事犯人確保に至りましたが、2007年の愛知長久手町立てこもり事件のように警官がさらに犠牲となる恐れもありました。今後は地方警察においても、凶悪事件への即応力を高める訓練・装備投資が求められるでしょう。

最後に、地域社会での見守りと風評対策です。事件現場となった中野市江部地区では、事件後しばらく物々しい雰囲気が続きました。事件と無関係の一般住民にも取材や詮索の目が向けられ、「犯人の家族」というだけで誹謗中傷を受けるケースも報じられています(犯人の父親は事件直後に議長職・議員辞職を余儀なくされました)。再発防止には、地域ぐるみで加害者家族や被害者遺族を支え、二次被害を防ぐ視点も重要です。行政は遺族支援金や心のケアチームの派遣などを行い、地域住民も互いに声を掛け合って正常な日常を取り戻す努力をしています。「地域の誰一人孤立させない」という姿勢が事件の芽を摘むことにもつながるでしょう。

警察庁や政府は「引き続き関係機関と連携し銃器犯罪の根絶に取り組む」としています。今回の事件を教訓に、法制度・医療・地域連携のあらゆる面から再発防止策を講じることが社会の課題です。事件から時間が経つにつれ風化の恐れもありますが、犠牲となった4人の無念と教訓を忘れず、安全な地域社会を守っていくことが求められています。惨劇の再発を防ぐため、私たち一人ひとりが何を学び行動すべきか、改めて深く考えさせられる事件となりました。

Sources:

- 信濃毎日新聞・SBC信越放送ほかnewsdig.tbs.co.jpnewsdig.tbs.co.jpnewsdig.tbs.co.jpnewsdig.tbs.co.jp

- FNNプライムオンラインfnn.jpfnn.jp

- JNN/TBSニュースnewsdig.tbs.co.jpnewsdig.tbs.co.jp

- Wikipedia中野市4人殺害事件ja.wikipedia.orgja.wikipedia.org

- 毎日新聞origin.daily.co.jporigin.daily.co.jp

- 共同通信kumanichi.com (熊本日日新聞)

- 時事通信ja.wikipedia.org (警察官の二階級特進)

- 官房長官記者会見ja.wikipedia.org

コメント