被害者と被告、事件発覚の経緯

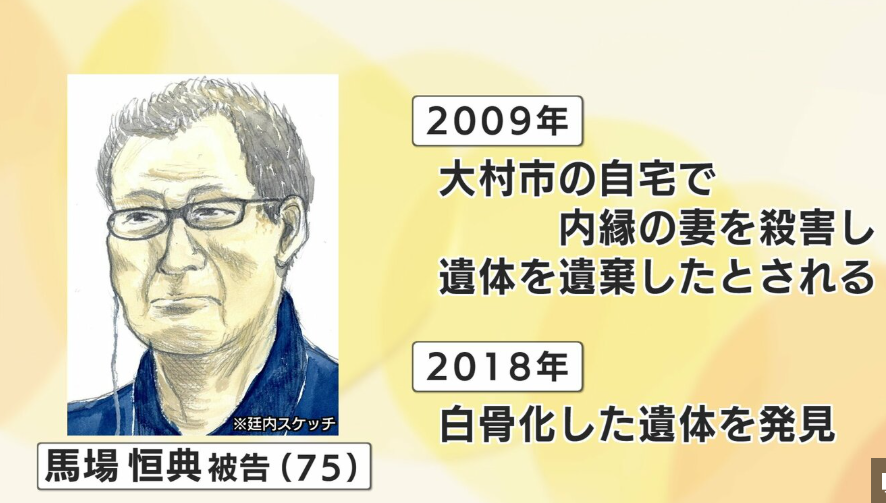

2009年、長崎県大村市で当時48~49歳の松永千賀子さんが行方不明となり、彼女の内縁の夫である馬場恒典(当時59歳)さんが関与を疑われました。松永さんは馬場被告と同居しており、法律上の婚姻関係はないものの長年生活を共にする間柄でした。2009年10月、松永さんの両親が警察に行方不明者届を提出し捜索が始まります。しかし当時は手がかりが掴めないまま年月が過ぎました。

松永さんの遺体が発見されたのは行方不明から約9年後の2018年5月のことです。長崎県諫早市多良見町の山中にあるプレハブ倉庫内で白骨化遺体となって見つかり、DNA型鑑定などから松永さん本人と確認されました。遺体発見当時、馬場被告は松永さんの死亡について何も届け出ておらず、周囲には「北九州市の病院に入院している」などと虚偽の説明をしていたことも判明しています。この不審な状況から、警察は馬場被告に改めて疑いの目を向け、事件が明るみに出ることとなりました。

馬場恒典被告の逮捕・起訴と捜査上の争点

遺体発見後、長崎県警は馬場恒典被告を本格的に捜査し、約14年越しで2023年3月に殺人容疑で逮捕しました。起訴状によれば、馬場被告は2009年4月中旬~6月頃に大村市の自宅で松永さんの頭部を鈍器のようなもので複数回殴打し、頭蓋骨骨折に伴う脳挫傷で死亡させたとされています。しかし捜査段階から、この事件には物証の乏しさという大きな争点がありました。検察側が犯行現場と指摘した馬場被告の自宅からは、被害者の血痕ひとつ検出されておらず、犯行に使われた凶器も発見されなかったのです。また正確な犯行日時も特定できず、直接的な証拠が欠如した状態での立件となりました。

警察・検察は限られた状況証拠を丹念に集めていきました。遺体がくるまれていたシーツや遺体周辺から検出された繊維片を鑑定したところ、いずれも被害者や馬場被告の身の回りの所持品と一致することが判明しています。さらに、馬場被告と被害者との間に金銭トラブルがあった事実や、前述のように松永さん失踪後に馬場被告が虚偽の説明をして捜索願も出さなかった不自然な行動も、犯行を裏付ける状況証拠として注目されました。極めつけは知人男性の証言です。馬場被告の知人だった男性が、「2009年当時、馬場被告と共に毛布に包まれた何かを自宅から倉庫まで運んだ」旨を証言し、遺体遺棄を示唆したのです。こうした証言者は他にもおり、被害者家族を含め合計16人もの関係者から証言を集め、捜査当局は状況証拠を積み上げていきました。

一方で馬場被告は一貫して関与を否定し続けており、「自分は殺していない」と主張していました。プレハブ倉庫についても「行ったことがない」と述べ、自身が遺体を遺棄した疑いを真っ向から否定しています。捜査上の最大の争点は、長期間が経過した事件で物的証拠が乏しい中、これらの間接証拠だけで有罪を立証できるかという点でした。記憶に頼った人証は時間の経過による変容の可能性があり、専門家からは「状況証拠で立証しようとする場合、冤罪を生む危険性がある」との指摘もなされていました。このように、捜査段階から物証不十分と証言の信憑性が問題視され、起訴後の裁判でもそれが大きな争点となっていきます。

裁判員裁判での検察・弁護側の主張

2025年6月、長崎地裁で裁判員裁判による公判が始まりました。検察側は冒頭から馬場被告による犯行を断定し、これまで集めた状況証拠の数々を提示しました。馬場被告の知人男性が「毛布に包まれたものを一緒に運んだ」と証言した点や、遺体を包んでいたシーツ・繊維片が被告と被害者の所持品と一致した点、さらには被害者失踪後の不審な言動(北九州の病院に入院していると嘘をついたことや捜索願未提出)を列挙し、「積み重ねた状況証拠から見て被告が犯人であることは間違いない」と主張しました。動機としては金銭トラブルの存在にも言及し、犯行に至った背景を補強しています。検察側は遺骨発見から起訴まで14年越しとなったこの異例の事件で、証言者16名を含むあらゆる材料をもって有罪立証に努め、論告では「被告による犯行は立証されている」として懲役18年を求刑しました。

これに対し、弁護側は終始無罪を主張しました。まず「殺害方法や殺害時期すら特定されていない」点を強調し、犯行を裏付ける物証が決定的に欠けていると指摘しました。実際、自宅から被害者の血液反応も検出されず凶器も見つからない状況では、検察の主張は推測の域を出ないといえます。弁護人は「被告は松永さんを殺していないし、殴ってもいない」とする被告本人の無実の訴えを代弁しつつ、検察側証人の証言にも矛盾や不確かさがあると追及しました。「証人の発言は信用性に欠ける」として知人男性の証言の信頼度を疑問視し、10年以上前の記憶に頼った供述には誤りや思い違いの可能性があるとも主張しました。実際、38年間裁判官を務めた経験を持つ法律家からも「古い証言だけに頼る立証は冤罪の危険がある」との指摘が出ており、弁護側はそうした見解も援用しながら「状況証拠の寄せ集めで人を裁くことの恐ろしさ」を訴えたのです。最終弁論でも「私は無実です」との馬場被告自身の言葉が繰り返され、合理的な疑いを排除できない限り有罪にはできないとして無罪判決を求めました。

無罪判決の理由

こうした争点を経て、2025年9月4日午後、長崎地裁(太田寅彦裁判長)は判決公判で馬場恒典被告に対し無罪を言い渡しました。裁判所が示した判断理由の核心は、やはり証拠不十分にありました。判決ではまず、検察側が犯行現場と主張した馬場被告の自宅から被害者の血痕が全く検出されず、殺害に使われた凶器も見つかっていない事実が指摘されました。物的証拠の欠如によって、被告が殺害に及んだと断定するには大きな隔たりがあるという判断です。また、松永さんの遺体が発見された諫早市のプレハブ倉庫について、判決は重要な点を認定しました。「遺体が見つかった倉庫には複数の人物が関与していた可能性が否定できない」と述べ、必ずしも被告だけが管理・使用していた場所ではないと判断したのです。この倉庫は検察側の主張では馬場被告が単独で管理していたとされましたが、裁判所は他者が出入りした可能性を排除できない以上、被告自身が遺体を遺棄したと断定することに疑問を呈しました。

以上の点を総合し、裁判所は「本件の証拠では被告が犯人であるとまで合理的な疑いを超えて立証されたとはいえない」と判断しました。直接証拠がない中で状況証拠を積み上げた検察側の立証について、裁判所は慎重に吟味した末に「有罪とするにはなお疑いが残る」と結論づけたことになります。馬場被告に対する殺人の訴因について無罪が言い渡されたことで、長崎地裁の裁判員裁判は終結しました。なお、求刑は懲役18年でしたが、それに対して下された無罪判決は極めて異例の結果となりました。

今後の展開と事件の社会的意味

今回の無罪判決に対し、検察側は判決内容を精査した上で控訴する可能性があります。日本の刑事裁判では第一審で無罪となっても、検察が上級審に控訴することが認められており、本件も今後、福岡高等裁判所で争われる展開になるか注目されます。仮に控訴が行われれば、改めて証拠の評価や事実認定が議論されることになります。長期間未解決だった事件だけに、遺族感情も含め決着を望む声は強い一方、証拠に基づく適正な裁判を貫くことも司法に課せられた責務です。

社会的には、この事件は日本の裁判員裁判制度および刑事司法にいくつかの示唆を与えています。まず、物証が乏しい長期未解決事件をどのように裁くかという難題です。時間の経過した事件では証人の記憶があいまいになる恐れがあり、証言の信用性が低下しがちです。実際、本件でも約14年前の出来事に関する証言だけに頼った立証には危うさが伴うことが浮き彫りになりました。冤罪防止の観点から、「記憶や証言は変遷の可能性がある。状況証拠のみでの有罪立証は冤罪を生む危険性がある」との専門家の指摘は重く受け止める必要があります。裁判所が無罪という判断を下したのも、まさに疑わしきは被告人の利益にとの原則を貫いた結果であり、証拠に基づく冷静な判断が示されたと言えるでしょう。

また、裁判員裁判において市民が有罪立証の困難さを理解し無罪評決に至ったことは、日本の刑事裁判における推定無罪の原則が適切に機能した例とも評価できます。感情的には「犯人」を罰してほしいとの声があっても、証拠が十分でなければ無罪とすべきだという判断を市民が下した点で、司法の健全さを示したとの見方もあります。検察側は論告で遺族の処罰感情にも言及し厳罰を求めましたが、最終的に裁判所は証拠に即した結論を優先しました。これは遺族にとって無念な結果かもしれませんが、刑事裁判の目的があくまで「合理的な疑いの排除」であることを改めて示しています。

本件は「証拠なき有罪認定」の危うさを社会に喚起するとともに、今後の捜査手法や証拠保全の在り方にも課題を投げかけました。長期間所在不明だった被害者の遺体発見につながった経緯や、逮捕まで年月を要した事情を検証し、今後同種のケースで早期解決するための方策が議論されるでしょう。また、物証中心の捜査の重要性や、科学的証拠の確保(DNA鑑定やデジタル記録の活用など)の必要性も再認識されています。裁判員裁判制度にとっても、市民が重大事件の審理に参加し判断を下す意義と難しさが改めて浮き彫りになりました。

結論として、本事件は「証拠に基づく立証」の重みを示した判決となりました。被害者が亡くなられた事実は変わりませんが、刑事裁判としては証拠不足のため有罪とはできないという厳格な判断が示されたのです。司法の場で真実を明らかにし断罪することの難しさ、そして推定無罪の原則の大切さを、長崎・大村の内縁女性殺害事件は私たちに突き付けています。今後、控訴審の行方如何によっては判決が覆る可能性も残されていますが、いずれにせよ本件は犯罪捜査と裁判の在り方について社会に一石を投じた事件として記憶されることでしょう。

コメント